|

||||

|

|

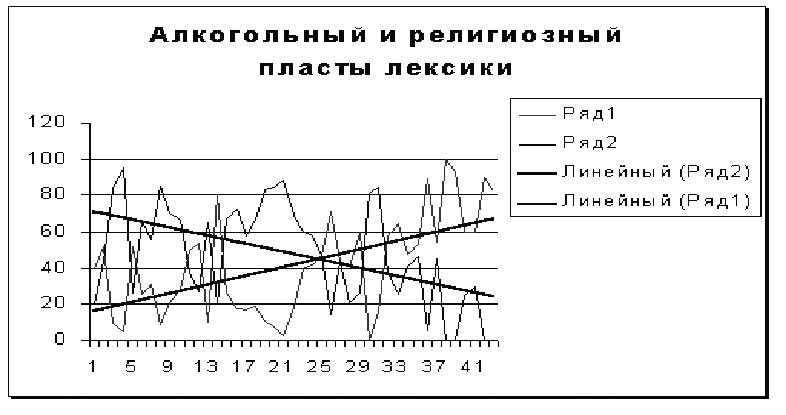

… И «МОСКВА–ПЕТУШКИ» Г. С. Прохоров. Библейский прототекст в поэме Вен. Ерофеева «Москва–Петушки» Коломна С момента своего создания поэма Вен. Ерофеева провоцировала двоякие комментарии текста. Одни видели и видят в ней алкогольную поэму, другие выделяли иные, более сложные в семантическом аспекте системы, представленные в ее тексте. Эта антонимичность была прекрасно отражена на конференции по поэме Вен. Ерофеева, прошедшей в Твери 18–21 мая 2000 года.[2] Парадокс заключается в том, что оба лексических пласта как алкогольный, так и библейский крайне узко представлены в тексте. Из более чем 35 тысяч лексем[3] слова, принадлежащие к обоим пластам употребляются всего лишь 1068 раз (чуть более 3 %). Таким образом, мы видим, что вся поэма написана нейтральной, стилистически и коннотативно немаркированной лексикой. Следовательно, перед нами встает задача выделить крупные синтаксические комплексы (фразы), соотносящиеся с Библией и попробовать выявить закономерности их эволюции при проникновении в текст Вен. Ерофеева. Кроме того, нас будут интересовать места, занимаемые ими в структурной ткани поэмы.  Однако перед этим рассмотрим присутствие собственно религиозной лексики данного произведения на фоне встречающихся там же «алкогольных лексем». Первое, что мы отметим, это обратную пропорциональность всех процессов, происходящих в этих группах. Так, если принять за единицу поэмы — каждую ее главу и выстроить график, отражающий употребление религиозной и алкогольной лексики в «Москве–Петушках», то каждое увеличение в религиозной лексике приведет к уменьшению алкогольной и наоборот. При этом, обратнопропорциональность проявляется не только в рамках выделенной нами структурной единицы (главы), но и характерна для всей поэмы. Построенные нами линии плавающего среднего, будут — неуклонно возрастающая для функции, отражающей религиозную лексику, и неуклонно падающая — для алкогольной лексики. (См. показанный выше график). Оппозиция графиков полностью отражает центральную идею произведения о противопоставленности Москвы и Петушков (земного рая). Тем самым, приближение к заветному топосу, усиливает мотив откровения, а следовательно, приводит к увеличению религиозной лексики. Мы видим, что два антонимичных лексических пласта, на самом деле тесно связаны между собой. Интересно, что линии, отражающие усредненную динамику (плавающие средние) их употребления пересекаются на уровне 24–25 глав, что в структуре текста равнозначно перегонам «61-км.–65-й км» и «65-й км. — Павлово-Посад».[4] Это неслучайно, так как именно в 24-й главе герои, собравшиеся в электричке, начинают рассказывать друг другу различные истории, «как у Тургенева». Интересно, что последней в цепи из таких историй будет разговор Венички и Семеныча, перенасыщенный Библейскими концептами и играющий значительную роль в понимании значения Библейских цитат для текста поэмы, о чем будет сказано дальше. Рассмотрим распределение лексем религиозного и алкогольного пластов по частям речи (крупным лексико-грамматическим категориям), разделив два пласта на три группы — собственно религиозные,[5] собственно алкогольные[6] и синкретичные лексемы.[7] Мы видим, что аналогичным образом распадаются и части речи (См. таблицу).  Таким образом, алкогольная лексика превалирует среди глаголов, наречий и субстантивированных частей речи, а комплекс религиозной лексики и синкретизмов[8] — среди существительных, прилагательных, местоимений, числительных и фразеологизмов. Это разделение глубоко отражает внутреннюю природу произведения. Так, все имена, которые выражают различные проявления предметности или ее признаков, в большей степени насыщены религиозным пластом. Как мы помним, на протяжении всей поэмы ее главный герой философствует обо всем, что его окружает. Следовательно, он стремится понять сущность явлений. Сущность — это всегда некоторая форма предметности, а значит, и сущность, окружающая героя, наполнена религиозным смыслом. В то же время глагол, наречие и субстантивированные формы категориальным значением имеют действие или его признак. Следовательно, действия, сопровождающие проникновение Венички в религиозные сущности, являются греховными. Но предметность и действие неразделимы,[9] так формируется главный парадокс поэмы — греховное действие, направленное на постижение мистической цели или, наоборот, откровение мистических тайн, сделанное абсолютно неподготовленному к этому герою, является не отрицательными, а равно положительными действиями. Получается система, при которой мистическая реальность (Библейский текст) наделяется абсолютно автономной независящей от героев и обстоятельств способностью влиять на всех персонажей поэмы. Тем самым, формулируются две главные задачи функционирования Библейского текста: несмотря ни на какие грехи, любой герой все равно непосредственно связан с Богом, и любое Откровение (к чему стремится Веничка) непосредственно требует Проповеди как своего естественного продолжения (Ср. опыт Христа и Его призыв к Апостолам в Евангелиях [Мф. 28: 18–20; Мк. 16: 15–20]). Выделенная нами система абсолютно не совмещается с «игровой теорией», которая рассматривает сюжет поэмы как структурный аналог карнавального сюжета, а в действиях главного героя стремится увидеть мотив игры или юродства. Веничка не пытается своими действиями дать загадку окружающим его людям, более того, этот персонаж вообще не вызывает вокруг себя необъяснимых ситуаций. Кроме того, во всех репликах Венички имплицитно прослеживается мотив комментария, объясняющий все его действия. В то же время, любой юродивый производит только те действия, которые всегда изначально непонятны большинству окружающих.[10] Сам же он никогда не комментирует алогичные поступки, считая их необъяснимыми или сакральными. Для реализации этих функциональных задач видоизменяются и занимают места в структурной ткани поэмы все Библейские цитаты и парафразы. Интересно, что цитат из Библии в тексте поэмы практически нет. Наиболее близки к ним фразы, описанные в примечании под номерами 17, 28, 23, 49, 53, 57 и 58. Из них русскоязычные только №№ 17 и 28. Так, в № 17 автор при цитации заменяет: притяжательное местоимение «ваш» на «наш» (Будьте совершенны, как совершенен Отец наш Небесный). Трансформация притяжательного местоимения Pl2 в Pl1 при сохранении жанра проповеди[11] существенно изменяет семантику процитированного фрагмента. Если для Иисуса важно подчеркнуть, что все люди — дети Отца Небесного, и все они должны понять это и стремиться к Нему, то Веня вносит в число сомневающихся еще и самого себя. Тем самым автор поэмы нивелирует расстояние между проповедником и слушателем, которое возникает в тексте Евангелия от Матфея. Особый тип цитаций поэмы, когда во фразе главного героя оказывается фрагмент, полностью повторяющий арамейскую фразу Иисуса. В обычном синодальном переводе Евангелий таких фраз две — «талифа куми» [Мк. 5: 41] и «Элои! Элои! ламма савахфани» [Мф. 27: 46; Мк. 15: 34]. Обе они использованы в тексте поэмы. Однако, несмотря на фактически абсолютно точное воспроизведение, их реальное значение в тексте постоянно изменяется по отношению к номинальному: • И взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа — куми», что значит: «девица, тебе говорю, встань» [Мк. 5: 41]. • Подошла ко гробу и говорит: «Талифа куми». Это значит в переводе с древнежидовского: «Тебе говорю — встань и иди» (с. 71).[12] • «Талифа куми», как сказала твоя Царица, когда ты лежал во гробе, — то есть, встань, оботри пальто, почисть штаны, отряхнись и иди (с. 115). • Я сказал себе: «Талифа куми», то есть встань и приготовься к кончине… (с. 121). • Это уже талифа куми. Я всё чувствовал, что «лама самахвани», как сказал Спаситель (с. 121). Если в первом случае Ерофеев добавляет только указание «иди», которое, кстати, герой и выполняет, каждую неделю уезжая в Петушки, то во втором случае в текст инкорпорируется целая серия конкретизаторов. Правда, они еще приписываются первичному высказыванию: «„Талифа куми“, как сказала твоя Царица <…> то есть…» Тем самым раз сработавшее выражение переносится сознанием героя в аналогичную ситуацию, где оно дополняется новыми реалиями и оживляется. Именно этот механизм конвертации очень ярко заметен в 4 и 5 случаях. Так, в четвертом случае фраза получает прямо противоположное значение: задача воскресения меняется на задачу подготовки к смерти, даже меняется автор высказывания: «Я сказал себе…». В то же время одна ось все-таки еще сохраняется: «встань». Наконец, в последнем случае цитата полностью теряет развернутое значение и по семантике сравнивается с понятием «смерть». Таким образом, мы видим, что при цитации автор избегает полностью повторять Библейскую формулу, а в случае ее повторения семантический акцент переносится с номинального значения на комментарий. За счет этого происходит отход от кодифицированного, мертвого текста. Последний продолжает свое развитие и как бы оживает при использовании такого типа цитирования. Еще больше апологетическая функция поэмы заметна на Библейских парафразах, встречающихся в ее тексте. Все они легко делятся на простые — 46: 74 % (отсылающие к какому-то одному фрагменту Библии) и сложные — 16: 26 % (отсылающие сразу к нескольким эпизодам). Наиболее интересны для нас сложные. Они отличаются очень высокой концентрацией событий и, обычно, занимают сильные позиции в тексте поэмы (11 из 16; 69 %), то есть в начале главы (3: №№ 7, 28, 58; — 27 %), ее кульминации (3: №№ 24, 25, 62; — 27 %) или в финале (5: №№ 12, 23, 44, 47, 49; — 45 %). Тяготение к финалу главы не случайно. Так, сложные парафразы за счет своей концентрации обладают очень высокой эмоциональностью, что очень важно в итоговом фрагменте. С другой стороны, они являются объемными, а не плоскими или дидактическими, так как отсылают сразу к нескольким, разным, несвязанным напрямую в тексте Библии эпизодам. За счет этого в поэме Ерофеева нет прямого давления на читателя (по типу: вспомни там, так и здесь), но вместо этого складывается какой-то новый образ, который как бы современен — является «сегодняшним» синтезом составных частей парафраза и в то же время неимоверно близок к библейскому прототексту. Например, в главе «Кучино — Железнодорожное» в финале мы читаем: «Все, что есть у меня, все что, может быть есть — все швыряю на белый алтарь Афродиты!» (№ 12). В той же главе, предшествуя этой фразе, мы находим 6 отсылок к Песни Песней (№№ 62, 8, 9, 10, 11). Напомню, что это произведение традиционно приписывается Царю Соломону. Таким образом, весь фон, который создается простыми парафразами, связывает нас с фигурой Царя Соломона. Отметим, что любовница Венички обращается к нему: «Я одну вашу вещицу — читала. И знаете: я бы никогда не подумала, что на полсотне страниц можно столько нанести околесицы. Это выше человеческих сил!». Тем самым она отмечает нечеловеческую мудрость Венички (аналогичная трансформация по антитезе тоже присутствует в поэме, интересно, что это парафраз на Песнь Песней Соломона — № 4), а также то, что он — писатель. Как нетрудно заметить, это все — концепты, близкие к Царю Соломону.[13] Таким образом, в речи своей любовницы, которую, кстати, он один раз назовет Суламифью (с. 113), как и главную героиню Песни Песней, Веничка сближается с Царем Соломоном. Тогда приведенная выше фраза зазвучит в контексте 3 книги Царств. Разница опять-таки будет во времени и в отношении к событию. Если традиционно[14] мы рассматриваем Библию как исторический памятник, описывающий раз произошедшие грандиозные события, то автор поэмы «Москва–Петушки» оживляет их. Происходят, в принципе, все те же события, но в уменьшенном масштабе. Здесь нет комедийного эффекта, потому что главный герой воспринимает их как полное соответствие с Библейскими событиями. Просто изменяется сверхзадача героя. Он стремится не уподобиться Христу вообще, плача, что у него нет такой возможности и поэтому ничего не делая, а снять привычную закодифицированность текста, понять, что текст Библии описывает вполне обычные реалии, которые затем стали классическими и грандиозными. И после внешней десакрализации Библии ее сакральные эпизоды прорываются в обычную жизнь героя, позволяя ему уподобляться Христу не в мыслях, а в действиях. Такой взгляд, с «точки зрения»[15] центрального героя поэмы, существенно изменяет два, пожалуй, ключевых эпизода поэмы — разговор с Семенычем и финал. Если рассматривать произведение извне, то разговор с Семенычем предстанет перед нами как очень комичный, сатирический, но самостоятельный эпизод.[16] Однако, с «точки зрения», Венички этот эпизод неразделимо связан с предыдущими беседами героя. Так, все они сцементированы мотивом проповеди. Сцена с Семенычем в главе «85-й километр — Орехово-Зуево» является завершением целого каскада аналогичных эпизодов. В начале, в главе «Есино — Фрязино» Веничка неожиданно трансформирует алкогольный спор черноусого и декабриста на тему «пил ли Гете?» в проповедь нематериального мира, который необходим для целостности Космоса: Гете, в системе Венички, пил нематериально, через своих героев (с. 67–68). Затем в главе «61-й километр–65-й километр» вновь активизируется тема спора: герои рассказывают друг другу рассказы, «как у Тургенева». Все эти сбивчивые и композиционно незавершенные рассказы объединяются идеей Венички о противоречии внешней формальной оболочки и ее внутренней сущности,[17] понять которую и есть задача человека: «А я сидел и понимал старого Митрича. <…> Первая любовь или последняя жалость — какая разница? Бог, умирая на кресте, заповедовал нам жалость, а зубоскальства Он нам не заповедовал. <…> Любовь ко всякой персти, ко всякому чреву. И ко плоду всякого чрева — жалость» (с. 75). Наконец, в следующей главе приведен рассказ самого Венички о своих странствиях, который объединяется темой фатальной непонятости героя,[18] что функционально сродни Евангельскому тексту. Только после развития этих тем появляется Семеныч. В результате, нам открывается «механизм непонятости»: несмотря на то, что Веничка достаточно точно передает мессианские концепты Библии, герой способен понять только три слова: «сольются в поцелуе», «женщина», «ляжет» (с. 86–87). Но сам герой по своей природе вынужден проповедовать и рассказывать (хотя у него есть алкогольные напитки для штрафа. См.: с. 89), так как именно в этом случае он уподобляется Христу и Апостолам. Именно поэтому фрагмент с Семенычем заканчивается фразой, являющейся парафразом финала Евангелий: «Все это я видел, совершенно отчетливо, и свидетельствую об этом миру» (с. 89; № 32). Таким образом, эпизод с Семенычем является не свидетельством десакрализации текста, а, наоборот, реальным внедрением мира Библии в мир героя. С другой стороны, этот же эпизод изменяет взгляд на финал, который становится очень логичным. Так, разговор начинается с фразы Венички: «Но всякая история имеет конец, и мировая история — тоже». Завершается же она уже приведенным выше свидетельством (См.: № 32), которое становится своеобразной проспекцией дальнейшего повествования. Тем самым, после рассказа о времени Второго Пришествия, он выходит за пределы времени. И как результат, Веничка приходит на свою Голгофу, которой одновременно оказывается и неизвестный подъезд, и Москва, и Петушки. Здесь выражается очень интересный взгляд на историю: она не просто конечна (когда-нибудь), она заканчивается постоянно: здесь и сейчас, а уже от способности человека зависит, может ли он оказаться по ту сторону истории. Оказавшись же вне истории, герой автоматически попадает в плоскость, где синхронно возгорается звезда Вифлеема, действуют античные и библейские персонажи, соединяются различные пространства.[19] Таким образом, мы видим, что Библейский прототекст, несмотря на довольно-таки узкую степень распространенности в поэме, является необычайно важным в семантическом плане из-за своей насыщенности. В структурной ткани произведения он, преимущественно, занимает сильные позиции. Функционально Библейские парафразы призваны комментировать непонятные фрагменты через отсылку к тексту Библии, что явно не соответствует ни «игровой теории», ни теории юродства. Они организуют ретроспекцию и проспекцию внутри поэмы. Также необходимо отметить, что автор сознательно стремится оживить Библейский текст, подчеркнуть, что он продолжается и в современную эпоху, а не относится к раз и навсегда произошедшим событиям (экзегетическая функция), для чего избегает точного цитирования, снижает стиль, вносит современные конкретизаторы, обращается к фрагментам, напоминающим жанр проповеди. ПриложениеЕрофеев С Библия 1. Разве по Этому тоскует душа моя? 25 …и буду искать того, которого любит душа моя [Песн. П. 3: 2] 2. И весь в синих молниях Господь мне ответил… 25 …облако и мрак окрест Его <…> Молнии его освещают Вселенную. [Пс. 96: 2, 4]. 3. О, птицы небесные, не собирающие в житницы! О, краше Соломона одетые полевые лилии.[20] 33 Взгляните на птиц небесных: они не сеют ни жнут, ни собирают в житницы <…> Посмотрите на полевые лилии <…> и Соломон не одевался так, как всякая из них [Мф. 6: 26–29] 4. Эта любимейшая из потаскух, эта белобрысая дьяволица… 38 Но единственная — голубка моя, чистая моя… [Песн. П. 6: 9] 5. Не в радость тебе обратятся эти 13 глотков… 38 1. Парафраз Мф. 26: 20–30. 2. …но горе тому человеку, которым Сын человеческий предается: лучше было бы тому человеку не родиться… [Мк. 14: 21] 6. Младенец, любящий отца, как самого себя, — разве нуждается в жалости? 42 1. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо… [Ис. 20: 12] 2. Возлюби ближнего твоего, как самого себя [Мф. 22: 39]. 7. Увидеть ее на перроне, с косой от попы до затылка, и от волнения зардеться, и вспыхнуть, и напиться в лежку, и пастись, пастись между лилиями… 44 1. Волосы твои, как стадо коз, что сходит с горы Галаадской [Песн. П. 4: 1] 2. Два сосца твои, как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями [Песн. П. 4: 5]. 8. И кроме нас двоих — никого. 45 Возлюбленный мой принадлежит мне, а я — ему; он пасет между лилиями [Песн. П. 2; 16]. 9. Это — женщина, у которой до сегодняшнего дня грудь стискивали только предчувствия. Это — женщина, у которой никто до меня пульса не щупал. 45 1. Запертый сад — сестра моя, невеста, заключенный колодец… [Песн. П. 4: 12]. 2. Мандрагоры уже пустили благовоние, и у дверей наших всякие превосходные плоды <…>: это сберегла я для тебя, возлюбленный мой [Песн. П. 7: 14]. 10. А потом изогнулась, как падла, и начала волнообразные движения бедрами… 45 Округление бедер твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника. [Песн. П. 7: 12] 11. …сказала: «Я хочу, чтобы ты властно обнял меня правой рукой». 45 Левая рука у меня под головой, а правой он обнимает меня. [Песн. П. 8: 3] 12. Все, что есть у меня, все, что, может быть, есть — все швыряю на белый алтарь Афродиты. 45 1. Во время старости Соломона, жены его склонили сердце его к иным богам <…> И стал Соломон служить Астарте… [3 Цар. 11: 4–5]. 2. За то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета Моего и уставов Моих <…> Я отрину у тебя царство… [3 Цар. 11: 10]. 13. …и все смешалось: и розы и лилии, и в мелких завитках — весь — влажный и содрогающийся вход в Эдем. 47 Возлюбленный мой простер руку свою сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него. Я встала, чтоб отворить возлюбленному моему, и с перстов моих капала мира на ручки замка [Песн. П. 5: 4–5]. 14. …облеку тебя в пурпур и крученый виссон… 47 Золотые подвески сделаем тебе с крапинками серебряными [Песн. П. 1: 11]. 15. А жить совсем не скучно. Скучно жить было только Николаю Гоголю и Царю Соломону <…> «человек — смертен» — таково мое мнение. Но уж если мы родились, ничего не поделаешь, надо немного пожить… «Жизнь — прекрасна» — таково мое мнение. 49 Если бы какой человек родил сто детей, и прожил многие годы <…>, но душа его не наслаждалась бы добром и не было бы ему погребения, то я сказал бы: выкидыш счастливее его. Потому что он напрасно пришел и отошел во тьму <…> А тот, хотя прожил бы 2000 лет и не наслаждался добром, не все ли пойдет в одно место [Эк. 6: 3–6]… 16. Она, то есть Божья Десница, которая над всеми нами занесена и перед которой не хотят склонить головы одни кретины и проходимцы… 54 Сказал безумец в сердце своем: «Нет Бога». Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. [Пс. 13: 1]. 17. Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец наш Небесный 54 Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. [Мф. 5: 48] 18. Что мне выпить во Имя Твое? 54 Сие творите в мое воспоминание [Лк. 22: 17–19; Мф. 26: 26–28; Мк. 14: 22–25]. 19. Пить просто водку, даже из горлышка, — в этом нет ничего, кроме томления духа и суеты. 55 Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все — суета и томление духа [Ек. 1: 14]. 20. …человек становится настолько одухотворенным, что можно подойти и <…> плевать ему в харю и он ничего не скажет. 58 …Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему левую [Мф. 5: 39]. Ср. Лк 6: 29. 21. Довольно в мутной воде рыбку ловить, пора ловить человеков. 59 1. Довольно в мутной воде рыбку ловить (пословица). 2. И сказал им Иисус: идите за Мной и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков [Мф. 1: 17]. 22. Отчего в глазах у вас столько грусти?.. Разве можно грустить, имея такие познания? 68 1. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их <плоды — Г. П.>, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. [Быт. 3: 5]. 2. Адаму же сказал <Бог>: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от древа <…> проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее [Быт. 3: 17]. 23. Вот я, например, 12 недель тому назад: я был во гробе, я уже четыре года лежал во гробе, так что уже смердеть перестал. А ей говорят: «Вот — он во гробе. И воскреси, если сможешь» <…> Подошла ко гробу и говорит: «Талифа куми». Это значит в переводе с древнежидовского: «Тебе говорю — встань и иди». 71 1. И взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа — куми», что значит: «девица, тебе говорю, встань» [Мк. 5: 41]. 2. А некоторые из них <иудеев — Г. П.> сказали: не мог ли Сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер [Ин. 11: 37]. 3. Господи! Уже смердит; ибо четыре дня, как он во гробе [Ин. 11: 39]. 4. Он <Иисус> воззвал громким голосом: Лазарь! Иди вон. [Ин. 11: 43]. 24. Бог, умирая на кресте, заповедовал нам жалость, а зубоскальства Он нам не заповедовал. 75 1. Отче, прости им, ибо не знают, что делают [Лк. 23: 34]. 2. А Я говорю вам: любите врагов ваших… [Мф. 5: 44]. 25. Пей все, пей мою кровь, но Господа Бога твоего не искушай! 77 1. Не искушай Господа Бога твоего [Мф. 4: 7; Лк. 23: 34]. 2. Не искушайте Господа, Бога вашего, как вы искушали Его в Массе [Втор. 6: 16]. 3. И укорял народ Моисея, и говорили: дайте нам воды пить. И сказал Моисей: что вы укоряете меня? Что искушаете Господа? <…> И нарек имя месту тому Масса и Мерива. [Ис. 17: 2, 7]. 4. И взяв чашу и благодарив, сказал: примите ее и разделите между собою <…> сие творите в Мое воспоминание. [Лк. 22: 17, 19]. 26. Сердце исходило слезами, но немолствовали уста. А итальянцы не понимают, смеются, пальцами на меня показывают «Смотрите-ка, Ерофеев опять ходит как поебанный!». 80 И как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Илий счел ее пьяною. [1 Цар. 1: 13]. 27. …который ей-ей грядет. 87 Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною [Откр. 22: 12] Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро! Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе! [Откр. 22: 20]. 28. Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыка… 87 Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко. [Лк. 2: 29]. 29. И скажет архангел Гавриил: «Богородице Дево, радуйся, благословенна ты между женами». 87 Ангел, вошед к ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою, благословенна Ты между женами. [Лк. 1: 28]. 30. И всё будет хорошо, и все будут хорошие 87 И увидел Бог, что это хорошо. [Быт. 1: 10]. 31. И возляжет волк рядом с агнцем… 87 Тогда волк будет жить вместе с ягненком <…> и корова будет пастись вместе с медведицей, и детеныши их будут лежать вместе. [Ис. 11: 6, 7]. 32. Все это я видел совершенно отчетливо и свидетельствую об этом миру. 89 Иисус говорит ему (ученику): если Я хочу, чтобы он пребыл, пока прииду, что тебе <Петру> до того? Ты иди за Мною <…> Сей ученик и свидетельствует о сем и написал сие; и знаем, что истинно свидетельство его [Ин. 21: 22, 24]. 33. Но всякая история имеет конец, и мировая история — тоже. 86 Итак, идите, научите все народы <…>, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века [Мф. 28: 19–20]. 34. Я повешу им <детям — Г. П.> на стену портрет прокуратора Иудеи Понтия Пилата <…> Понтий Пилат стоит и умывает руки. 96 Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом, и сказал: невиновен я в крови Праведника Сего [Мф. 27: 24]. 35. Я пробирался через заросли шиповника… 97 И, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову [Мф. 27: 29]. 36. …возьми — на ходу из электрички выпрыгни. Вдруг, да и не разобьешься. 99 И говорит <Сатана — Г. П.> Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз; ибо написано: «Ангелам своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею» [Мф. 4: 6]. 37. И Сатана ушел посрамленный 99 И окончив все искушение, диавол отошел от Него до времени [Лк. 4: 13, Ср. Мф. 4: 11]. 38. Там, в Петушках — чего? моровая язва? Там с кем-нибудь обручили собственную дочь? 102 1. То вот, рука Господня будет на скоте твоем <…> будет моровая язва весьма тяжкая. [Исх. 9: 3]. 2. [Быт. 19: 31–38] (о дочерях Лота) 39. Слушай-ка, княгиня! А где твой камердинер Петр. 108 И Я говорю тебе: ты — Петр и на сем камне Я создам Церковь Мою <…> что свяжешь на земле, то будет связано на небесах; и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах [Мф. 16: 18–19]. 40. А то знаешь <Петр — Г. П.>, опять мне делается тревожно. 109 … душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со Мною [Мф. 26: 38]. 41. Не знаю. Я <Петр — Г. П.> сам спал — в этом вагоне. 109 Возвращается <Иисус>, и находит их спящими и говорит Петру: Симон: ты спишь? [Мк. 14: 37] 42. Я лежал, как труп, в ледяной испарине, и страх под сердцем все накапливался. 111 И находясь в борении, прилежно молился; и был пот Его, как капли крови, падающие на землю [Лк. 22: 44]. 43. Я ничем не хлопал, я спал. 111 См. [Мк. 14: 37]. 44. <Веня — Г. П.>: Врешь, Петр, ты все мне врешь! Ему стыдно — подумал я. 111 1. Он <Петр> отвечал Ему: Господи, с Тобою я готов и в темницу и на смерть идти. Но Он сказал: говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь Меня [Лк. 22: 33–34]. 2. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра; и Петр вспомнил слово Господа <…> И, выйдя вон, горько заплакал [Лк. 22: 61–62]. 45. Проходимец, отвечал он <Петр — Г. П.> из-за окна. 111 Он же <Петр> начал клясться и божиться: не знаю Человека Сего, о Котором говорите [Мк. 14: 71]. 46. Остановитесь, девушки! Богини Мщения, остановитесь. В мире нет виноватых. 112 Иисус же говорил: Отче! Прости им, ибо не знают, что делают [Лк. 23: 34]. 47. Я бежал и бежал сквозь вихрь и мрак, срывая двери с петель. Я знал, что поезд «Москва–Петушки» летит под откос <…> И тогда я зашатался и крикнул «О-о-о-о-о! Посто-о-йте! А-а-а-а!» Крикнул и оторопел… 112 1. В шестом же часу настала тьма по всей земле… [Мк. 15: 33; Ср. Мф. 27: 45; Лк. 23: 44–45]. 2. Иисус же, возгласив громко, испустил дух [Мк. 15: 37; Ср. Мф. 27: 50]. 48. И тут мне пронзило левый бок и я тихонько застонал… 114 Тогда Пилат <…> отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие [Мк. 15: 15]. 49. Талифа куми, как сказала твоя Царица, когда ты лежал во гробе, — то есть, встань, оботри пальто, почисть штаны, отряхнись и иди. 115 1. [Мк. 5: 41]. 2. [Ин. 11: 39]. 3. …тебе говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом твой [Мк. 2: 11]. 50. Утеха рода человеческого, лилия долины… 116 Я нарцисс Саронский, лилия долин [Песн. П. 2: 1]. 51. Что тебе осталось? Утром — стон, вечером — плач, ночью — скрежет зубовный. 116 А сыны царства извержены будут во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубовный [Мф. 8: 12 Ср. Мф. 22: 13]. 52. Я повернулся за угол и постучался в первую дверь. Постучался — вздрагивая от холода, стал ждать, пока мне отворят. 116 … стучите и отворят вам <…> ибо <всякому — Г. П.> стучащему отворят [Мф. 7: 7–8]. 53. Мене, текел, фарес, — то есть ты взвешен на весах, найден легковесным, то есть «текел». 117 И вот начертано: мене, текел упарсин. Вот и значение слов: Мене — исчислил Бог царство твое и положил ему конец. Текел — ты взвешен на весах и найден очень легким. Перес — разделено царство твое и дано Мидянам и Персам [Дан. 5: 25]. 54. …вновь ли возгорается звезда Вифлеема? 117 Где родившийся Царь Иудейский? Ибо видели мы звезду на востоке… [Мф. 2: 2]. 55. Ночью никто не может быть уверен в себе <…> И апостол предал Христа, покуда третий петух не пропел. 118 И вспомнил Петр слово <…>: прежде нежели петух пропоет дважды ты трижды отречешься от Меня [Мк. 14: 72]. 56. Я, исходивший всю Москву вдоль и поперек, трезвый и с похмелья, — я ни разу не видел Кремля <…> И вот теперь увидел, когда Курский вокзал мне нужнее всего на свете! «Неисповедимы Твои пути». 120 О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его [Рим. 11: 33]. 57. Я сказал себе: «Талифа куми», то есть встань и приготовься к кончине… 121 [Мк. 5: 41]. 58. Это уже талифа куми. Я всё чувствовал, что лама самахвани, как сказал Спаситель… То есть «Для чего, Господи, ты оставил меня? Для чего же, все-таки, Господь, Ты оставил меня? Господь молчал». 121 1. [Мк. 5: 41]. 2. В девятом часу возопил Иисус громким голосом «Элои, Элои! Ламма савахфани?» что значит: «Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?» [Мк. 15: 34]. 59. Ангелы небесные, они подымаются: что мне делать? Что мне сейчас делать, чтобы не умереть? Ангелы. 121 Соблюдайте постановления Мои и законы Мои, которые исполняя, человек будет жив. Я Господь [Лв. 18: 5]. 60. …они пригвоздили меня к полу. 122 И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его [Лк. 23: 33; Ср. Ин. 19: 17–18]. 61. И может ли в Петушках быть что-нибудь путное? 44 Но Нафанаил сказал ему: из Назарета может ли быть что доброе [Мф. 1: 46]. 62. О, невинные бельмы! О, эта белизна переходящая в белесость! О, колдовские и голубиные крылья. 44 1. О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! Глаза твои голубиные под кудрями твоими… [Песн. П. 4: 1]. 2. И крестившись Иисус тотчас вышел из воды, — и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил как голубь… [Мф. 3: 16]. Н. А. Корзина. Феномен «рамы» в структуре поэмы Вен. Ерофеева «Москва–Петушки» Тверь Эклектическая природа постмодернизма проявляется в необходимости использования разных языков культуры, перевода кодов литературных стилей, направлений, отдельных текстов в собственную знаковую систему постмодерна для порождения новых значений и смыслов. Следствием неоднократно отмечаемых мутаций жанров, пастишизации, тяготением к технике бриколажа[21] стало появление в литературе постмодернизма новых гибридных форм. Поэма Вен. Ерофеева «Москва–Петушки» представляет собой образец такой новой формы, в конструкции которой есть целый ряд знаменательных образований. Давно уже было обращено внимание на то, что смешение разнородных элементов в поэме Ерофеева — анекдота и притчи, пародии и библейского мифа, сказа и исповеди и т. д. — позволяет соотнести ее с низовым народно-философским жанром эпохи эллинизма — устной проповедью — диатрибой[22] или менипповой сатурой, которую позднее М. М. Бахтин назвал мениппеей и придал универсальный смысл как одной из форм реализации карнавализации. Присутствие в тексте принципа мениппеи или даже центона объясняется свойствами интертекстуальности, присущей всему постмодернизму как характерная его черта. Интертекстуальность становится самой важной особенностью поэтики поэмы «Москва–Петушки». Смысловое поле поэмы возникает на пересечении множества смыслов, которые несет в себе цитатный материал, используемый в произведении. Своеобразие цитирования в «Москве–Петушках», на наш взгляд, состоит не только в использовании узнаваемых высказываний, но и структур. Как нам представляется, значительная часть текста поэмы, включающая главы «43-й километр—Храпуново» — «Дрезна–85-й километр», представляет собой «процитированную» конструкцию, известную в литературоведении как «рама». Термин «рама», как это часто бывает в литературоведении, многозначен. В отличие от Ю. М. Лотмана, понимающего «раму» как «воплощенную границу художественного пространства»[23] любого текста (живописного, кинематографического, литературного и т. д.), мы используем термин «рама» в традиции Б. В. Томашевского[24] для обозначения определенного композиционного приема, известного еще под названием «обрамления» или «обрамляющего рассказа». Возникновение такого типа композиции связывают с древневосточной, прежде всего, древнеиндийской традицией жанра «обрамленной повести».[25] Это памятники типа «Панчатантры», «Шукасаптати» или «Книги Синдбада». Восточная «обрамленная повесть» повлияла на становление эллинистической диатрибы, а в ХII-ХIII вв. в Западной Европе появляется «Роман о семи мудрецах» — извод «Книги Синдбада», структура которого, видимо, была усвоена новеллистами эпохи Возрождения, Боккаччо прежде всего. Существует мнение, что «жанр „обрамленной повести“ растворяется в жанре рыцарского романа и исчезает, просуществовав чуть более века (1135–1291)».[26] Но судьба композиционного приема оказалась более счастливой — он активно использовался писателями разных стран и разных эпох. Однако, как показывают наблюдения, этот прием сращен с сюжетогенным мотивом «спасения от опасности или бедствия». Характерной особенностью обрамления является наличие сюжета с определенным конфликтом, который служит поводом к рассказыванию историй. Чаще всего интрига рамы строится на стремлении обрести спасение от какой-либо опасности. Например, сюжет рамы «Книги Синдбада» основывается на возможности спасти принца, который приговорен к смертной казни по ложному обвинению. Её используют семь мудрецов, рассказывавших в течение семи дней истории и тем самым отсрочивших день казни. Тот же сюжет лежит в основе рамы «Тысячи и одной ночи». В основу сюжета рамы «Декамерона» Боккаччо положена история бегства десятерых молодых людей из Флоренции, которые, чтобы спастись от эпидемии чумы 1348 года, уединились на вилле и рассказывали друг другу новеллы. Опала была причиной бегства семейства Сфорца и уединенной их жизни во дворце, где время протекало в рассказывании сказок. Так построена рама в книге создателя жанра литературной сказки Страпароллы «Приятные ночи». Особый интерес к рамочной структуре возникает в эпоху романтизма. И опять она сращена с мотивом спасения от бедствия, но сам мотив в значительной степени трансформируется. Если прежде вводящие и заключающие вставной рассказ элементы рамы, да и сама она в целом, служили морализаторским целям, или поучениям житейской мудрости, или просто представляли занимательный сюжет, то в эпоху романтизма рама становится значимой в ином смысле. Теперь рамочный конфликт зиждется на стремлении спастись от бездуховности социального мира, основанного на меркантильном интересе. Бездуховность воспринималась как чума XIX века. Поэтому рама служит введению и резюмированию проблем философского порядка, которые иллюстрируются вставными рассказами. Так построены «Кот в сапогах» Л. Тика и «Серапионовы братья» Гофмана, «Харчевня в Шпессарте» Гауфа и «Русские ночи» В. Ф. Одоевского. Философские поиски эстетических, нравственных, научных истин дают спасение от убогости и безнадежности жизни. Рама в сращении с мотивом бегства от тоски и безысходности жизни используется в текстах, построенных в целом по иным структурным моделям. Она возникает в качестве цитируемого романтического элемента в «Записках кавалерист-девицы» Н. А. Дуровой или в «Первой любви» И. С. Тургенева. Как нам представляется, этот же мотив-структура лежит в основе «маленькой трагедии» А. С. Пушкина «Пир во время чумы». Духовные катаклизмы романтиков заменены у Пушкина вновь реальной катастрофой — лондонской чумой 1665 года. Но событие получает, как и у романтиков, не дидактическое, а философское истолкование. Обращение Пушкина к этому мотиву позволило тексту трагедии обрести несколько важных смыслов. Сама ситуация «пира во время чумы» получает в произведении разнообразное наполнение: для одних героев — Луизы, Молодого человека — это веселье, кощунство во время бедствия; для других — Мэри, Вальсингама — пир во время чумы — не столько бегство от разыгравшегося мора (оно невозможно — чума среди них), сколько средство спасения от безнадежного страха перед жизнью. Для наиболее адекватного осуществления смысла мотива, Пушкин соединяет его с формой обрамления. Рама у Пушкина проста и сложна одновременно, т. к. строится как система цитации: в ней угадывается структура и сюжетная ситуация «Декамерона» Боккаччо и оригинал идеи — «Город чумы» романтика Вильсона. Подзаголовок трагедии: «Отрывок из Вильсоновой трагедии: „The city of the plaguе“» дополняется переводом автора: «Чумный город».[27] Соединение русского и английского вариантов заглавий дает возможность проявиться многозначности понятий «a plague» и «чумный», т. е. больной, опасный, зараженный, проклятый. Благодаря этому прочитывается один из иносказательных смыслов драмы — человек в его отношении к проклятому миру, к обществу, находящемуся в болезненном состоянии. Принято выделять два типа обрамления: tight frame — плотное, и loose frame — свободное. Пушкин использует не просто свободное, а «разреженное» обрамление. Он сворачивает раму и рамочный сюжет до ремарки: «Улица. Накрытый стол. Несколько пирующих мужчин и женщин» (с.329). Ремарка служит организации рамочного пространства: персонажи собрались за столом на пир во время чумы и для рассказывания своих историй. Указанием на то, что это обычное времяпрепровождение участников пира, служит упоминание Молодым человеком Джаксона, рассказы которого «тому два дня наш общий хохот славил» (с.229). Теперь за столом звучит «история» — песня Мэри и «история» — гимн Вальсингама. Интерпретации «Пира во время чумы» последних лет акцентируют как главный смысловой итог трагедии идею спасения от зла и безнравственности, царящих в мире. Таково мнение Л. А. Когана: «„Пир“ — поэма трагического предощущения: куда идет человечество, внешний прогресс которого опережает его духовно-нравственное развитие; что ему грозит; как ему спастись».[28] Сходное суждение находим у М. Новиковой: «Спасение героя означает, а вернее, моделирует в этом грандиозном „священном сюжете“ спасение Человека и Человечества».[29] Подчеркнуто конкретна позиция Влад. Соловьева: «…безумное веселье для него — единственный выход, лекарство, панацея, последняя надежда на прижизненное спасение».[30] Таким образом, в пушкинской трагедии ситуация «пира во время чумы» в значении спасения от мира, находящегося в стадии болезненного разложения, сращена с романтическим мотивом-рамой спасения от духовного бедствия. Как нам представляется, Вен. Ерофеев в главах «43-и километр — Храпуново» — «Дрезна–85-й километр» своей поэмы «Москва–Петушки» цитирует этот пушкинский комплекс мотива-рамы «спасение от бедствия», сочлененного с мотивом «пира во время чумы». Речь идет о том эпизоде поэмы, когда в веничкино «купе» следующей в Петушки электрички стекается разношерстная публика. Это умыкнувшие у Венички четвертинку Митричи, черноусый в жакетке и в коричневом берете с бутылкой «Столичной», «декабрист» в коверкотовом пальто и утратившая все приметы своего пола, приспособившаяся к российским условиям вплоть до «черных усиков», мужеподобная женщина «в коричневом берете, в жакетке». Эти персонажи и становятся героями рамы. Осознанность выбора рамы маркирована упоминанием Шехерезады из «Тысячи и одной ночи». В поэме представлен тип свободного обрамления, обладавшего совершенно определенным сюжетом, конфликт которого является во многом ключом к пониманию философских исканий героя. Сюжет рамы развивается в логике пушкинского «пира во время чумы», понимаемого как спасение от бедствия. Герои пируют в поезде, летящем «под откос». У всех у них своя боль, свое отчаяние и страхи. Все эти люди ищут спасения от абсурдного мира, в котором никак нельзя доехать до эдемских Петушков, в вине. Опьянение дает возможность не так остро ощущать нелепые крайности горестного человеческого бытия, не впадать в такую степень отчаяния, которая возникает в состоянии трезвости. Не случайно Веничка признается: «…когда хмель уходит из сердца, являются страхи и шаткость сознания».[31] Это признание героя воспринимается как реминисценция из пушкинского «Пира». По тем же причинам остается среди пирующих Вальсингам: …Я здесь удержан Ерофеев создает ощущение болезненного, патологического состояния мира, общества, человека. Герой, диагностирующий себе лихорадку, предчувствует крушение мира: «Что-то неладное в мире. Какая-то гниль во всем королевстве и у всех мозги набекрень» (с.156). Эта шекспировская реминисценция позволяет обнаружить второй пласт рамочного конфликта: герои стремятся обрести спасение не только в вине, но в решении вечных всеобщих и собственно русских вопросов. Рама служит средством представления путей обретения этих истин во вставных рассказах, анекдотах, сказах, историях и притчах героев. Черноусый строит глобальную модель становления русской демократии как набирающего силу на каждом этапе российской истории пьянства: «…рыжие люди выпьют, — обязательно покраснеют» (с.94). История «покраснения» России в трактовке Черноусого достаточна строга и логична: если «лишнего человека» Онегина с брусничной воды понос пробирал, то честные люди «между лафитом и клико» рождали декабризм. Томный, небритый, вынутый из канавы Мусоргский пишет знаковую «Хованщину», которая знаменует возникновение разночинского этапа, давшего начало дебошу и хованщине и т. д. История революционного движения в России, приведшего ее на грань вымирания и деградации, абсолютизируется и воспринимается как зловещая закономерность, как «порочный круг бытия» (с.99), который «душит за горло» (с.99). Таким образом, «покраснение» России не могло и не привело ее к спасению. В сказах и историях гостей веничкиного «купе» выстраивается модель русского характера, родовой чертой которого является грусть. Русская грусть проистекает от постоянного «позыва к идеалу». Об обретении идеала много рассуждают герои рамы. Он реализуется у русского человека в жалости, в творческой честности, а главное, — в любви к женщине — такой, «как у Тургенева». Спасение возможно только в любви. Отсюда идея воскресения Венички после властного «Талифа куми!» его «белобрысой дьяволицы». Отсюда рассказ декабриста о его приятеле, который мечтал насладиться арфисткой Ольгой Эрдели. Этот сюжет воспринимается как горько-иронический парафраз знаменитого признания пушкинского Вальсингама о ласках «погибшего — но милого созданья». Лаская погибшее, но милое созданье, Председатель обретает успокоение в мечтах о бессмертном духе своей возлюбленной Матильды. Приятель декабриста, мечтавший об Ольге Эрдели, воскрес благодаря «пьяной-пьяной» бабоньке за рупь с балалайкой. Воскрес и «в окошко высунулся». Использование романтического мотива окна в его исконном значении — устремленности к идеалу, очень знаменательно: прорыв к вечным ценностям, к свободе, к полноценности бытия возможен через любовь к женщине. Грустная ирония Ерофеева состоит в том, что бабонька с балалайкой не может быть полноценной заменой арфистки Ольги Эрдели, потому и спасение не может быть полным. Но если для приятеля декабриста открывается окно, то за окном Венички — темно, и к Царице своей он не попал, и спасения не обрел. Таким образом, цитируя конструкцию «рама — мотив спасения», Ерофеев продолжает пушкинско-романтическую традицию поиска смысла жизни, но значительно обостряет и драматизирует ситуацию невозможности обретения идеала и спасения. Е. А. Егоров. Развитие гоголевской поэтики в поэме Вен. Ерофеева Самара Слово «поэма» применительно к прозаическому тексту неизбежно отсылает к «Мертвым душам» Гоголя. И мимо этого, разумеется, не могли пройти исследователи «Москвы–Петушков»: «Формообразующая роль выпивки заключается у Ерофеева в том, что процесс опьянения героя идет у него рука об руку с расширением того художественного пространства, в котором герой существует и действует, выходом его из узких пределов быта в беспредельный план бытия. Происходит „взрыв“ в мире детерминированной реальности и переход всех его компонентов в некое иное измерение <…> И в этом новом измерении поездка Венички в Петушки оказывается только поводом к безгранично широкой постановке вопроса о смысле и сущности человеческой жизни в объеме всей известной нам истории. Здесь и лежит разгадка так смущающего всех слова „поэма“. Прибавлю, что совершенно аналогично обстоит дело и с „Мертвыми душами“».[32] Все процитированное, на наш взгляд, абсолютно справедливо, за исключением последней фразы. Проблема в том и заключается, что с «Мертвыми душами» дело обстоит не совершенно аналогично, начиная с того, что в слове «поэма» у Ерофеева есть интертекстуальная отсылка, а у Гоголя — нет, и кончая принципиально иным способом организации лирического начала. Об этом поподробнее. Действительно, так же, как и у Гоголя, у Ерофеева все описываемые события (причем события подчеркнуто низменного порядка) оказываются в конечном счете поводом к созданию образа переживания, превращая эпическое произведение в лирическое. Но у двух сравниваемых авторов указанная тенденция имеет разную степень выраженности. У Гоголя поглощение эпики лирикой происходит скачкообразно, когда большие отрывки откровенно эпического характера чередуются с так называемыми «лирическими отступлениями». Здесь нелишне вспомнить концепцию Ю. М. Лотмана, согласно которой проза выступает как «минус-поэзия». «Художественная проза, — пишет Лотман, — возникла на фоне определенной поэтической системы как ее отрицание».[33] Несмотря на то, что Лотман употребляет термины «проза» и «поэзия», речь он ведет фактически о способах художественной организации в эпическом и лирическом родах. В соответствии с логикой этой концепции, «Мертвые души», очевидно, представляют собой уже следующий этап, своего рода «минус-прозу». Различия Гоголя и Ерофеева, если так можно выразиться, в длине этого минуса. У Ерофеева уже чрезвычайно сложно вычленить эпическое повествование и лирические отступления. У Гоголя, несмотря на силу лирического обобщения, еще очень сильны и, безусловно, самоценны, скажем так, «рудименты» эпического стиля, когда происходит «преодоление осколочности современной жизни в некоей истории — фабуле, связанной со схемами коллективного сознания»,[34] когда автор «разрабатывает каждый эпизод в ширину, пространственно — тем самым полагая единство человека с окружающим его миром».[35] Ерофеев же по преимуществу работает в пространстве не физическом, а культурном. «Осколочность современной жизни» преодолевается у него не столько соответствующей фабулой, сколько созданием широкого интертекстуального пространства, в которое помещена эта фабула. Так, в частности, в ходе сюжетного развертывания все отчетливее проступает ориентация фабулы «Москвы–Петушков» на евангельский текст как своего рода инвариант, по отношению к которому бытовая история Венички теряет свое самостоятельное значение. Именно общекультурное, интертекстуальное пространство заполняет в последних главах пустые вагоны электрички. Фабула как будто перестает существовать и превращается в проекцию истории распятия Христа и различных ее переосмыслений. Очевидно, что слово «поэма» как нельзя лучше подходит для обозначения такой художественной структуры, которая сочетает в себе, с одной стороны, мощное лирическое начало, и, с другой стороны, развитую сеть интертекстуальных отношений как результат трансформации эпических элементов, присущих традиционному романному мышлению. Более того, слово «поэма» эту сеть завязывает, поскольку оно, как уже говорилось, само является отсылкой к «Мертвым душам». Благодаря чему читатель уже с самого начала должен быть подготовлен, во-первых, к тому, что «низменная», бытовая история будет иметь не самоценное значение, но содержать выход в бытийный план, как это происходит в аналогичном жанровом образовании у Гоголя. Во-вторых, эта отсылка заставляет воспринимать ерофеевское произведение в русле гоголевской проблематики. Сформулируем ее так: существование человеческой личности в ситуации ее отчуждения от различных форм целостности и единства.[36] В-третьих, такая ориентированность позволяет узнавать скрытые цитаты и заимствованные мотивы, которые без этой ориентированности легко могут остаться непрочитанными, что значительно обеднило бы восприятие «Москвы–Петушков». Последнее особенно актуально в связи с тем, что в «Москве–Петушках» нет ни одной прямой цитаты из гоголевских произведений. Тем не менее авторское обозначение жанра обязывает к поиску в ерофеевском тексте скрытых аллюзий, реминисценций из «Мертвых душ». Так, в «Москве–Петушках» насчитывается 17 цитат, близких по семантике сочетанию мертвые души. Перечислим их все: «Один мой знакомый говорил, что кориандровая действует на человека антигуманно, то есть, укрепляя все члены, ослабляет душу» (с. 36).[37] «И грубы-то ведь, подчеркнуто грубы <…>, когда он малодушен и тих! <…> „Всеобщее малодушие“ — да ведь это спасение ото всех бед, это панацея, это предикат величайшего совершенства!» (с. 41). «Я сник и растерял душу» (с. 41). «Они своими угрюмыми взглядами пронзали мне душу» (с. 48). «Ты ведь знаешь и сам, что вторая по счету утренняя доза <…> омрачает душу» (с. 57). «Я болен душой, но не подаю и вида <…>. Я только и делаю, что симулирую душевную здоровье» (с. 58). «И знаю: и сегодня будет то же, тот же хмель и то же душегубство… Вы мне скажете: так что же, Веничка, ты думаешь, ты один у нее такой душегуб?» (с. 65). «Значит ли это, что я огрубел душою за десять лет?» (с. 66). «Уходи от меня, душегуб, совсем уходи!» (с. 94). «Я онемел и заметался по всему вагону, благо в нем уже не было ни души» (с. 122). «А когда очнулся — в вагоне не было ни души, и Петр куда-то исчез. <…> Странно было слышать хлопанье дверей во всех вагонах: оттого странно, что ведь ни в одном вагоне нет ни души… Я лежал, как труп, в ледяной испарине…» (с. 126). «Я знаю, знаю, ты раздавлен, всеми членами и всею душой ты раздавлен…» (с. 130). «Сейчас ты все узнаешь, и почему нигде ни души, узнаешь…» (с. 130). «Надо сорок раз подряд глубоко, глубоко, как только возможно, вздохнуть, и выдохнуть столько же, из глубины сердца, — и тогда ты испустишь душу» (с. 130). «Да если б и встретилась живая душа — смог бы ты разве разомкнуть уста, от холода и от горя?» (с. 130). «Ибо жизнь человеческая не есть ли минутное окосение души? и затмение души тоже?» (с. 131). «Петушинский райсобес — а за ним тьма во веки веков и гнездилище душ умерших…» (с. 134). Не все из перечисленных цитат функционируют одинаково. Сочетания, указывающие на «имманентные» признаки души (малодушие) отсылают к идеологии сентиментализма — малодушие у Ерофеева почти тождественно щепетильному сердцу. В главе «Черное — Купавна» эта связь проявляется открыто. Один абзац заканчивается словами: «не желая плакать, заплакал». Следующий — словами: «хотел я заплакать — и уже не мог». И следом за тем: «Тогда значит ли это, что я огрубел душою за десять лет? Тоже — не значит. Скорее даже наоборот, но заплакать все-таки не заплакал…» (с. 66). Связь мотива мертвых душ с сентиментализмом заложена уже в комплексе заглавия и жанрового определения — жанр отсылает к Гоголю, а заглавие — к «Путешествию из Петербурга в Москву» Радищева. «Поэтичность» у Ерофеева также сродни сентиментальности: «Я обращаюсь ко всем, чье сердце открыто для поэзии и сострадания» (с. 42). Связь эта не случайна: именно из-за своей «сентиментальности» (малодушия) веничкина душа и гибнет (становится мертвой душой). Следует обратить внимание на не просто «мертвость», но «убиенность» души в другой части упомянутых цитат (пронзали душу, омрачает душу, душегуб и т. п.). В этом контексте устанавливается связь между словами душа и душить, особенно ярко проявившаяся в следующем эпизоде: «Плохо только вот что: вдруг да они заметили, что я сейчас там на площадке выделывал? Кувыркался из угла в угол, как великий трагик Федор Шаляпин, с рукою на горле, как будто меня что душило? Ну да впрочем, пусть. Если кто и видел — пусть. Может, я там что репетировал? Да… В самом деле. Может, я играл в бессмертную драму „Отелло, мавр венецианский“? Играл в одиночку и сразу во всех ролях? Я, например, изменил себе, своим убеждениям: вернее, я стал подозревать себя в измене самому себе и своим убеждениям: я себе нашептал про себя, — о, такое нашептал! — и вот я, возлюбивший себя за муки, как самого себя, — я принялся себя душить. Схватил себя за горло и душу. Да мало ли, что я там делал?» (с. 46). В предложении «Схватил себя за горло и душу» слово душу можно прочитать с разным ударением — как глагол и как существительное. Особое положение этого слова подчеркивается еще и тем, что в течение всего приведенного отрывка автор употребляет глаголы исключительно в форме прошедшего времени, а глагол душу (если читать его как глагол) — в форме настоящего. Обнаруживающаяся здесь рядоположность горла и души (восходящая к мифологическому представлению о горле как месте обитания души), позволяет рассматривать в контексте поэмы значения слов горло и душа как смежные. Особенно отчетливо это проявляется при сопоставлении фраз «Они своими угрюмыми взглядами пронзали мне душу» и «Они вонзили мне шило в самое горло»[38] (причем в обоих случаях они — это некие четверо). Что позволяет пополнить список цитат, развивающих мотив «убиваемой» души: «Так и метался в четырех стенах, ухватив себя за горло, и умолял Бога моего не обижать меня» (с. 45). «И пил уже не так, как пил у Карачарова, нет, теперь я пил без тошноты и без бутерброда, из горлышка…» (с. 57). Отметим, что горлышко, как и горло, сохраняет контекстуальные связи с душой, что актуализируется в продолжении процитированного эпизода: «Ты ведь знаешь и сам, что вторая по счету утренняя доза, если ее пить из горлышка, — омрачает душу, пусть не надолго, только до третьей дозы, выпитой из стакана, — но все-таки омрачает» (с. 57). Связь горлышка и мрака затем повторяется, уже в «ином измерении»: «А я — что мне оставалось? — я сделал из горлышка шесть глотков и снова припал головой к окошку. Чернота все плыла за окном…» (с. 115) Другие цитаты: «Остаток кубанской еще вздымался совсем недалеко от горла, и потому, когда мне сказали с небес: — Зачем ты все допил, Веня? Это слишком много… Я от удушья едва сумел ответить…» (с. 59). «Согласен с вами: он невзрачен по вкусовым качествам, он в высшей степени тошнотворен, им уместнее поливать фикус, чем пить его из горлышка…» (с. 76). «Этот круг, порочный круг бытия — он душит меня за горло!» (с. 83). И, наконец: «Они даже не дали себе отдышаться — и с последней ступеньки бросились меня душить, сразу пятью или шестью руками, я, как мог, отцеплял их руки и защищал свое горло, как мог. <…> Они вонзили мне шило в самое горло…» (с. 136) Таким образом, гоголевский мотив мертвых душ, в поэме Вен. Ерофеева трансформируется и обретает самостоятельное бытие в качестве мотива «убиваемой души». Обратим внимание еще на одно сходство мотивов: «Я буду молчать, опущу глаза и буду молчать, и эта немота знакома всем, кто знает исход многодневного и тяжелого похмелья. Ибо жизнь человеческая не есть ли минутное окосение души? и затмение души тоже?» (с. 131). Этот эпизод перекликается с «минутой молчания» в начале поэмы, в главе «Москва. К поезду через магазин»: «Ровно минуту, мутно глядя в вокзальные часы, я стою как столб посреди площади Курского вокзала. Волосы мои развеваются на ветру, то дыбом встают, то развеваются снова. Такси обтекают меня со всех четырех сторон. Люди — тоже, и смотрят так дико: думают, наверное, — изваять его вот так, в назидание народам древности, или не изваять?» (с. 42). В процитированных эпизодах актуализируется мотив «онемения — окаменения», входящий у Гоголя в комплекс мотивов мертвых душ.[39] Онемение и окаменение у персонажей Гоголя наступает как реакция на «неправильность» хода событий, вмешательство чужеродных, потусторонних сил в естественный и гармонический процесс. То же самое мы обнаруживаем и у Ерофеева, и в вышеприведенных цитатах, и в нижеследующих: «Два или три раза я останавливался и застывал на месте — чтобы унять в себе дурноту» (с. 39). «Они, все четверо, глядели на меня уничтожающе. Я пожал плечами и безнадежно затих» (с. 49). «Я застывал посреди авеню, чтобы разрешить мысль: „В мире пропагандных фикций и рекламных вывертов — откуда столько самодовольства?“» (с. 96). «И так мне грустно было от этих гонок! Сердце исходило слезами, но немотствовали уста» (с. 97). «Да если б и встретилась живая душа — смог бы ты разве разомкнуть уста, от холода и от горя? Да, от горя и холода… О, немота!» (с. 130). Особенно показателен следующий отрывок: «И я смотрю и вижу, и поэтому скорбен. <…> Из чего это месиво — сказать затруднительно <…>, но больше всего в нем „скорби“ и „страха“. <…> И еще немоты. <…> К примеру: вы видели „Неутешное горе“ Крамского? <…> Так вот, если бы у нее, у этой оцепеневшей княгини или боярыни, какая-нибудь кошка уронила бы в эту минуту на пол что-нибудь такое <…> — что ж она? Стала бы суматошиться и плескать руками? Никогда бы не стала… <…> Вот так и я» (с. 58–59). Но если у Гоголя ситуации оцепенения, онемения-окаменения и «быстрой езды» встречаются эпизодически и находятся в ряду фабульных событий, то у Ерофеева эти ситуации присутствуют практически перманентно, формируя по преимуществу образ переживания и фактически не имея фабульного значения. Благодаря этому создается образ мироустройства, несовершенства которого уже не имеют характера случая, не являются событием, но превращаются в сущностную характеристику этого мироустройства. Пожалуй, все гоголевские тенденции достигают предела в одной фразе Ерофеева, повторяющейся в тексте дважды: «Поезд остановился как вкопанный». Каменеет, застывает даже «быстрая езда», весь комплекс мотивов «мертвых душ» сходится в одной точке. Причем в одном из случаев «поезд, как вкопанный, остановился на станции Орехово-Зуево» (с. 105). А именно с этого места поэмы события начинают приобретать отчетливо трагический характер. Кроме того, «вкопанность» вызывает ассоциации с памятником (развитие уже упоминавшегося эпизода «минута молчания» и, следовательно, мотива смерти). Мир «Москвы–Петушков» становится как бы реализацией предсказания героя первой редакции гоголевского «Портрета»:

Ерофеев еще в начале поэмы откликается на эту цитату:

Таким образом, при анализе обнаруживается, что комплекс мотивов «мертвых душ» имплицитно присутствует в «Москве–Петушках». Вен. Ерофеев развивает в своем произведении тенденции гоголевской поэтики, доводя их до логического предела. Кроме того, произведенный анализ дает представление о таком способе организации художественного текста, в котором центробежность интертекстуальных элементов приобретает центростремительный характер. «Чужое» слово, не теряя своей «чужести», становится «своим», органической частью вновь созданной смысловой целостности. На наш взгляд, произведение Ерофеева явилось ярким воплощением тенденций развития новейшей литературы: от игры цитатами ради самой игры к вовлечению их в новую целостность, поглощению «чужих» смысловых интенций авторской. О. А. Лекманов. «Москва» и «Петушки» у Андрея Белого Москва

В одной из заключительных главок романа «Серебряный голубь» сектант и убийца Сухоруков спьяну выхваляется перед Петром Дарьяльским:

Петушки, как видим, предстают в «Серебряном голубе» местом, на которое распространяется влияние секты «голубей», чей «штаб» базируется в городе со зловещим названием Лихов. Спасаясь от «голубей» (в той же седьмой главе), Дарьяльский пытается уехать из Лихова в Москву по железной дороге. Эта попытка главного героя романа обречена на провал:[42]

В «алкогольной» поэме «Москва–Петушки», созданной усердным читателем и почитателем Андрея Белого Венедиктом Ерофеевым в 1969 году, ситуация «Серебряного голубя» вывернута наизнанку: у Ерофеева главный герой пытается на электричке бежать из дьявольской Москвы в благословенные Петушки. Эта попытка также оказывается безуспешной; ночью героя зверски убивают в московском подъезде четверо негодяев.

Эта сцена почти наверняка восходит к финальным страницам «Серебряного голубя», описывающим, как четверо сектантов под предводительством Сухорукова убивают Дарьяльского:

Возможно, что к «Серебряному голубю» (хотя, скорее всего, — не только к нему) восходит и знаменитый финальный парадокс «Москвы–Петушков»: ангелы, на протяжении поэмы сопровождавшие главного героя в его скитаниях, оказываются носителями злого, дьявольского начала: «И ангелы засмеялись <…> Это позорные твари, теперь я знаю».[46] Напомним, что и в романе Андрея Белого персонажи, первоначально предстающие носителями едва ли не святости (столяр Кудеяров) в итоге оборачиваются едва ли не прислужниками сатаны. Примечания:1 См.: «Москва–Петушки» Вен. Ерофеева. Материалы Третьей международной конференции «Литературный текст проблемы и методы исследования». Тверь, 2000. 2 Смирнова О. А. Христианские реминисценции в постмодернистском контексте: «Москва–Петушки» Вен. Ерофеева // «Москва–Петушки» Вен. Ерофеева: Материалы Третьей международной конференции «Литературный текст: проблемы и методы исследования». Тверь, 2000. С. 102–106; Прохоров Г. С. Функция библейского парафраза в организации внутреннего интертекста поэмы Венедикта Ерофеева «Москва–Петушки» // Там же. С. 96–101; Прокофьев Д. С. «Гастрономическая» традиция в русской литературе XX века на примере творчества Северянина и поэмы В. Ерофеева «Москва–Петушки» // Там же. С. 133–136; Klimowicz T. Przewodnik po wspolozesnej literaturze rosyjskej i jej okolicach (1917–1996). Wroclaw, 1996; Левин Ю. Комментарий к поэме «Москва–Петушки» Венедикта Ерофеева. Грац, 1996. С. 75. 3 Здесь под лексемой мы понимаем любую совокупность знаков, отделенную от других знаковых комплексов пробелом. 4 Текст поэмы цитируется по изданию: Ерофеев В. Москва–Петушки. М., 1990. Страницы указываются в тексте. Страницы парафразов указаны в таблице. 5 Религиозная лексика — лексемы, имеющие однозначное отношение к Библейскому тексту или народным религиозным представлениям (Ангелы, Бог, молился…) 6 Алкогольная лексика — лексический пласт поэмы, призванный создавать фон и связанный с употреблением, изготовлением алкоголесодержащих напитков и последствий от этих действия. 7 Синкретичная лексика (=синкретизм) — узкий пограничный пласт, выраженный лексемами, не имеющими однозначного отношения к религиозному или алкогольному пластам. Она соединяет в себе их признаки («чаша моих прээдков» — произносит пьяный герой в кабачке <алкогольная действительность>, а концепт «чаши» связан с таинством Евхаристии, тем более, при конкретизаторе «моих предков»). 8 Синкретичное слово / выражение — это уже всегда некоторое обращение к Библейскому тексту, поэтому его логичнее объединять с религиозным пластом. 9 Как известно, действие не может быть направлено на «не на что» (требуется объект, предмет действия), также как и не может совершаться само по себе. 10 См.: Иванов С. А. Византийское юродство. М., 1994, С. 35–37, 40–41, 47, 66. 11 Иисус произносит эту фразу после Нагорной проповеди и она ее как бы завершает, а в высказывании Венички эта же фраза завершает спор с атеистом. 12 См. ссылку № 3. 13 Щедровицкий Д. В. Соломон // Мифы народов мира. М., 1982. Т.2. С. 460; Меружанян. А. Кто есть кто в Новом Завете. СПб., 1997. С. 231–232; Телушкин И. Еврейский мир. М.; Иерусалим, 1997 (5757). С. 62–63. 14 Здесь я имею в виду обычное понимание Библии для советского времени. См. Беленький М. С. Библия. // КЛЭ. М., 1962. Т. 1. С. 606–608; Крывелев И. А. Библия: историко-критический анализ. М., 1982. С. 3–17; Карманный словарь атеиста. М., 1987. С. 31–32; Шифман И. Ш. Ветхий Завет и его мир. М., 1987. С. 75, 162. 15 Тодоров Ц. Поэтика // Структурализм: «за» и «против». М., 1975. С.69–78. 16 Именно такая точка зрения представлена в: Прохоров Г. С. Указ. соч. С. 98–99. 17 Ср. рассказ черноусого о приятеле, которому нужна была Ольга Эрдели. Так, формально он получил вместо нее проститутку. Но так как он не знал об этом, то воспринял ее как Ольгу Эрдели. Интересно, что эффект происходит такой же, как должен был произойти от Ольги Эрдели — герой воскресает (с. 73). 18 Отметим, что сам герой к тому же пытается раскрыться. Таким образом, состояние одиночества становится экзистенциальной неизбежностью. Именно поэтому происходит смена персонажей, при которой Луи Арагон и Эльза Триоле превращаются в Жана Поля Сартра и Симону де Бовуар (с. 81). Неважно, кто действует и где действует — это может меняться, но сущность остается неизменной. 19 Некую аналогию мы можем провести с эпизодом из Деяний Апостолов, когда Ангел выводит их из тюрьмы и перемещает в Храм [Деян. 5: 18–23], а контаминацию пространства [Мф. 4: 8–9]. 20 Этот парафраз найден благодаря: Левин Ю. Указ. соч. С. 43. 21 См.: Липовецкий М. Н. Русский постмодернизм: Очерки исторической поэтики. Екатеринбург, 1997; Скоропанова И. С. Русская постмодернистская литература: Учебное пособие. М., 1999 и др. 22 См.: Живолупова Н. Паломничество в Петушки, или Проблема метафизического бунта в исповеди Венички Ерофеева // Человек, 1992, № 1; Гайсер-Шнитман С. Венедикт Ерофеев, «Москва–Петушки», или «The Rest is Silence». Bern, Frankfurt am Main, New York, Paris, 1984; Липовецкий М. С потусторонней точки зрения: «Москва–Петушки» Вен. Ерофеева // Липовецкий М. Указ. соч. 23 Лотман Ю. М. Композиция словесного художественного произведения: Рамка // Лотман Ю. М. Структура художественного текста. М., 1970. С.256. 24 Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. М., 1996. С. 247. 25 См.: Гринцер П. А. Древнеиндийская проза: Обрамленная повесть. М., 1963; Он же. Мировая литература на рубеже новой эры // История всемирной литературы. В 9 т. М., 1983. Т.1; Гвоздева Е. В. Роман о семи мудрецах: К вопросу о жанре обрамленной повести во Французской средневековой литературе // Начало: Сборник работ молодых ученых. М., 1990; Османова З. Г. Искусство обрамленного повествования. Прошлое и настоящее // Встречи и преображения: Поэтика повествовательных жанров в контексте взаимосвязей национальных литератур. М., 1993. 26 Гвоздева Е. В. Указ. соч. С.23. 27 Пушкин А. С. Пир во время чумы // Пушкин А. С. Собр. соч. В 10 тт. М., 1981. Т.4. С.329. Далее все ссылки на это издание даны в тексте статьи с указанием страницы. 28 Коган Д. А. Был ли «повержен» Вальсингам?: К проблеме философской интерпретаций «Пира во время чумы» // Вопросы философии. 1986, № 12. С.80. 29 Новикова М. Живые, мертвые, бессмертные // Вопросы литературы. 1994. Вып. 1. С.109. 30 Соловьев Влад. Фрагментарная драма и лирическая поэзия: О «Пире во время чумы» А. С. Пушкина // Театр. 1972, № 5. С.116. 31 Ерофеев Вен. Москва–Петушки. М., 1999. С.177. Далее все ссылки на это издание даны в тексте статьи с указанием страницы. 32 Смирнова Е. А. Венедикт Ерофеев глазами гоголеведа // Русская литература, 1990. № 3. С. 64. 33 Лотман Ю.М. Лекции по структуральной поэтике // Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М., 1994. С. 79. 34 Рымарь Н. Т. Поэтика романа. Куйбышев, 1990. С. 27. 35 Там же. 36 Об этом, а также о комплексе мотивов «мертвых душ» см. подробнее в кн.: Манн Ю. В. Поэтика Гоголя. М., 1979. 37 Поэма цитируется по изданию: Ерофеев В. В. Оставьте мою душу в покое. М., 1995 с указанием страниц. 38 Ср. с цитатой из пьесы Вен. Ерофеева «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора»: «Я решил покончить с собой, бросившись на горкомовский шпиль. <…> И когда уже мое горло было над горкомовским острием, а горкомовское острие — под моим горлом…» (С. 193). Сам Венедикт Ерофеев умер от рака горла. 39 В этот комплекс входит и мотив «быстрой езды», также актуализированный у Вен. Ерофеева («Поезд все мчался сквозь дождь и черноту» (с. 126)). 40 Гоголь Н. В. Собрание сочинений: В 7 т. М., 1984. Т. 3. С. 247–248. 41 Здесь и далее роман цитируется по изданию: Андрей Белый. Серебряный голубь. Повесть в семи главах. М., 1989. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием страницы. 42 В нижеследующем фрагменте «Серебряного голубя» обыгрывается формула «поезд ушел». 43 Ерофеев Вен. Москва–Петушки и пр. М., 1990. С.120, 121–122. 44 Ср. в поэме Ерофеева: «Топот все приближался — а я уже ничего не мог» (Там же. С.120). 45 Ср. в поэме Ерофеева: «…они все четверо тихо наступали» (Там же. С.118). 46 Там же. С.121. |

|

||

|

Главная | Контакты | Нашёл ошибку | Прислать материал | Добавить в избранное |

||||

|

|

||||