|

||||

|

|

Раздел IV. ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ Иногда термин «Возрождение» понимается в широком смысле как период быстрого и интенсивного культурного развития, приходящий на смену длительным периодам духовной и творческой инертности. В этом широком смысле говорят о Каролингском Возрождении VIII — IX вв., о Возрождении XII в., связанном с подъемом городской жизни в Европе, а также о грузинском, иранском, армянском, арабском, индийском, китайском «Возрождении». В узком смысле слова «Возрождение» — это возрождение идеалов и ценностей античной культуры, начавшееся в XIV в. в Северной Италии и в XVI в. охватившее большую часть Западной Европы. «Возрождение» (как и «Средние века») — категория не столько хронологическая, сколько духовная. Именно в области духовной жизни лежит основание своеобразия этой эпохи, позволяющее четко отграничить ее как от Средних веков, так и от Нового времени. Если не учитывать это своеобразие, то придется присоединить Возрождение либо к Средним векам, либо к Новому времени, либо свести к несамостоятельному переходному периоду между этими двумя великими эпохами. Оправдание материи и почитание природы. Главной чертой духовного своеобразия Возрождения является глубокое почтение к природе и к каждому проявлению жизни как к символу, образу Абсолюта. Средние века познавали Бога, уходя от мира, Новое время познавало мир, уходя от Бога, и лишь Возрождение, познавая мир, познавало Бога — не «от следствий к причине», как у Фомы Аквинского, а от образа к Прообразу, от знака к смыслу. Бруно и Кампанелла, умирая и подвергаясь пыткам, которые бывали страшнее смерти, отстаивали не свой частный взгляд на истину и не свое право познавать мир научно, они отстаивали божественное достоинство человека и мира и каждой вещи в нем. Причем отстаивали даже не столько перед лицом инквизиции, а перед лицом появляющихся дельцов, которым природа нужна была в нераздельное пользование. Изменение отношения к природе, произошедшее в эпоху Возрождения, можно проиллюстрировать крылатым изречением Николая Кузанского: «Вселенная — это сфера, центр которой — везде, а окружность — нигде»[14]. Для сравнения, в Средние века Вселенная считалась, в соответствии с метафизикой Аристотеля и космологией Птолемея, ограниченной непроницаемой «сферой неподвижных звезд». Беспредельность пугала и разум, и воображение. Земля, хотя и считалась центром мироздания — но все же худшей его частью (как «подлунный мир», низшая сфера, куда свет Единого доходит в наиболее преломленном виде), поэтому она недостойна того чтобы ее познавать и совершенствовать — все чаяния и устремления человека должны быть связаны с Небесами и посмертным воздаянием. От земли нужно просто бежать — per aspera ad astram, к звездам духа через тернии материи. В Новое время, наоборот, у Вселенной, образно говоря, не стало ни «окружности», ни «центра»: беспредельность ее была признана разумом, но она по-прежнему не только не влекла, но пугала разум и волю, требовала вооружиться против неизвестного доспехами науки. «Нет центра» — значит нет точки отсчета, нет смысла, нет опоры для жизни. Только в эпоху Возрождения беспредельность непознанного влекла человека, вдохновляла его на подвиг познания, так как он знал, что Бог присутствует в природе повсюду («центр — везде»), а значит человек повсюду найдет в природе опору, жизнь и смысл. Современная наука знает только одну форму жизни — белковую, и только одно небесное тело, имеющее ее — Землю. Потому Космос должен казаться мертвой бездной, где лишь изредка на миг вспыхивают искры жизни. Мыслители Возрождения знали о бесконечно разнообразных формах живых существ, потому считали любой мир пригодным для жизни — и планеты, и звезды. Для них Космос был прекрасным населенным городом, где царят согласие и любовь. В отношении к природе Новое время, по крайней мере до немецких романтиков XIX века и Шеллинга, ближе к Средним векам, чем к Возрождению: к природе относились с высокомерием или в лучшем случае с безразличием или снисхождением. Все ее назначение — служить нуждам человека, причем преимущественно материальным нуждам. И только Возрождение восхищается природой и преклоняется перед ней, а главная потребность, с которой человек обращается к ней, — жажда истинного познания. Познания природы, а через нее — познания самого себя и познания Бога, ее Творца. Поскольку во все века женщина считалась более близкой природе, чем мужчина, и причастной ее порождающей силе, то все, что было сказано выше о природе, можно отнести и к женщине. В Средние века женщина — «сосуд зла», ее нужно по возможности избегать или обуздывать. А в Новое время — до немецких романтиков — она уже «развенчана», лишена ореола таинственности. И только в эпоху Возрождения именно земная женщина, возлюбленная, жена и мать, была объектом почитания как проявление порождающего, творящего аспекта Божества — отсюда потрясающе земные непревзойденной красоты образы Мадонн Возрождения. Среди других основных черт духа Возрождения можно назвать следующие. «Деварваризация». Сколь бы ни были высоки культурные достижения молодых, преимущественно германских, народов, пришедших на европейской арене на смену грекам и римлянам, все же в сознании передовых мыслителей Возрождения вся эпоха после Античности представлялась эпохой варварства. Пробуждением от него Европа во многом была обязана Востоку. В века, предшествующие Возрождению, именно арабо-мусульманский мир, простиравшийся от Португалии на западе до Индонезии на востоке, был носителем передовых культурных ценностей и традиций. Уже в эпоху крестовых походов, оказавшись в самом сердце мусульманского мира, европейские рыцари многому учились у своих просвещенных противников. Установленные затем торговые отношения с арабскими странами становились также каналами передачи культурных ценностей, художественного вкуса, философских и научных идей. Средневековые ценности, средневековые традиции, уровень образования, сам язык — «простонародная латынь», вульгата, ощущались итальянскими гуманистами как постыдные пережитки варварства. «Подлинное благочестие» — поиск живого контакта с Богом. Еще в эпоху крестовых походов, посещая места жизни и смерти Иисуса, европейские паломники переходили от несколько застывшего благочестия, свойственного, например, клюнийским монахам XI в., к более живому и эмоциональному переживанию евангельской истории. Затем появились великие святые — св. Бернар и св. Франциск Ассизский, давшие новые образцы благочестия как огненного устремления духа, сметающего все официальные границы. В XIV —XV вв. религиозное самосознание и религиозный опыт европейцев достигли напряженности и остроты, неведомой ни Средним векам, ни Новому времени. Простые люди горячо обсуждали тонкости вероучения. Из города в город ходили толпы флагеллантов[15]. Внешние формы религиозности уже не удовлетворяли религиозное чувство. Наступает время поисков внутренней связи с Творцом в собственной душе. В религиозном самосознании передовых мыслителей Возрождения вся прежняя эпоха христианства представала теперь как темное суеверие, которое наконец-то сменяется «благочестием». В конце XV в. Аонио Палеарио писал, что души человеческие словно пробудились ото сна, и «издревле идущее суеверие, выдававшее себя за благочестие», распространившееся вместе с тьмой варварства, сменилось «истинным благочестием». Время великих открытий. Эпоха Возрождения была поворотной как в культурной жизни, так и в развитии цивилизации. В XV — XVI вв. были сделаны открытия, изменившие до основания ход жизни народов европейского континента, вызвавшие ускорение ритма жизни и расширение масштабов деятельности от узко местных до мировых. Главные среди этих открытий — компас, порох и книгопечатание. 1) Компас. Открытие компаса позволило мореплавателям пуститься в рискованные плавания через океаны, в неизведанное. Узкие границы средневекового мира были взломаны великими географическими открытиями, и хрустальная сфера неподвижных звезд, сковывавшая Вселенную, была разбита. Человеческая мысль вышла из «мирового яйца» и устремилась в беспредельность. Человек вновь начинал ощущать себя «гражданином мира», складывалось «глобальное мировоззрение». 2) Порох. Открытие Европой пороха (давно известного в Китае, как и компас) сразу же было использовано для создания новых разрушительных типов вооружения — пушек и стрелкового оружия. Венецианский арсенал, полный пушек и ядер, вошел в легенды как символ военного могущества Венеции и опоры ее торговых и культурных связей с Востоком. 3) Книгопечатание. Первые книги вышли в Европе в XV в. в Германии (так наз. инкунабулы), но тогда они были еще сравнительно редки и дороги. В XVI в., как с гордостью утверждает Томмазо Кампанелла, вышло больше книг, чем их вышло за предыдущие 5000 лет, и это, скорее всего, правда. Общие черты философии Возрождения Зачастую главными достижениями этой эпохи считаются лишь великие творения живописи, скульптуры, архитектуры, религиозная реформа Лютера, а в области философии великий дух эпохи проявился якобы недостаточно или не проявился вовсе. Надеемся, из нижеследующего изложения станет очевидно, что это не так. Возрождение античной философии — первая заслуга философии Возрождения. Хотя произведения многих латинских античных авторов были известны и в Средние века, но переписывались и трактовались они на вульгате — простонародной, испорченной латыни, из которой впоследствии развился итальянский язык, и использовались в основном для схоластических штудий. Оригиналы же греческих текстов были практически неизвестны и невостребованы. С самого начала Возрождения гуманисты страстно искали оригинальные греческие и латинские тексты, переписывали их (а с распространением книгопечатания в XV — XVI вв. — печатали), изучали, сравнивали, подвергали филологической критике. До конца XVIII в. европейские философы знакомились с античными авторами по переводам, сделанным в эпоху Возрождения. Тремя основными тенденциями (иногда — этапами) философии Возрождения принято считать 1) гуманизм; 2) неоплатонизм; 3) натурфилософию. Периодом расцвета гуманизма считается промежуток от середины XIV до середины XV в., неоплатонизма — от середины XV до первой трети XVI, натурфилософии — остаток XVI в. Но гуманизм не перестал быть свойственным мыслителям Возрождения с развитием неоплатонизма, он просто принял другую форму, более философскую и теоретически обоснованную, сохранив все свои основные положения. «Гуманистами» в широком смысле можно назвать почти всех мыслителей Возрождения, включая неоплатоников и натурфилософов. Аналогичным образом неоплатонизм не был вытеснен натурфилософией, но вошел в нее в «снятом» виде. Античный неоплатонизм возродился к жизни, возвышенный и облагороженный христианством. В неоплатонизме Плотина и Прокла Единое Божество неспособно воплотиться в конечном существе материального мира, поэтому античные неоплатоники с большим недоверием отнеслись к христианскому вероучению, в котором таинство Боговоплощения открыло возможность иного понимания материи: если материя способна вместить Бога во всей полноте совершенства, значит, она не является, по определению, «недостатком бытия», началом греха или зла, тьмой, побеждаемой светом, но активной творческой силой, исполняющей все замыслы Творческого Ума. Правда, такое переосмысление материи не было реализовано в христианской догматике в первые века христианства, но философы Возрождения исходили именно из такого понимания христианства в своем оправдании материи. Натурфилософский пантеизм. Большинство представителей философии Возрождения могут быть названы в том или ином смысле «пантеистами», если считать пантеистическим тезис Дионисия: «Бог есть все во всем и ничто из всего». Но пантеизм Возрождения отличается от пантеизма, например, Спинозы, тем, что Бог — не только «начало» и «конец», но и «середина» Вселенной в целом и каждой вещи: начало — как первопричина и бесконечно глубокое основание бытия и сущности; конец — как предел совершенства, цельвсех стремлений и всеохватывающая целостность универсума; и середина — как индивидуальная сущность каждой вещи, рассмотренная «с точки зрения вечности». Индивидуальность каждой вещи заключается в том, каким образом Бог (бесконечная основа) развертывает себя в данной вещи. Отсюда следует вывод, имеющий огромное мировоззренческое значение, об абсолютной значимости каждой индивидуальности: чем больше в существе индивидуального, неповторимого, тем отчетливее в нем проявляется «луч Света Божества», которым оно является. Весь мир и каждая его частица выражают собой атрибуты Божества. Так, Кампанелла провозглашает: «Весь мир и всякая его частица состоит из мощи, мудрости и любви». Это три так называемых «прималитета» — три главных совершенства Бога, соответствующие его трем ипостасям. Данте Великий Данте Алигьери (1265 — 1321) во многом предвосхитил идеи и ценности Возрождения. Картина мира, как он представлен в «Божественной комедии», еще вполне средневековая, и есть результат соединения птолемеевско-аристотелевского геоцентризма и католической теологии. «Объективные» пространство и время не существуют в этой картине, они заменены иерархическими отношениями ценностей: что важнее, то и раньше, и ближе. За сферой неподвижных звезд — огненный Эмпирей, и в вершине Иерархии — Троица. И все же целый ряд признаков позволяет говорить о Данте как о предтече идей Возрождения. Предназначение человека — не только к небесному блаженству, к которому ведет религия, но и к земному, даруемому философией. Земное блаженство предполагает возможность достижения на земле наивысшего возможного совершенства, то есть, «обожения» (неоплатонический теозис) — не чере.з отказ от земного, а через возведение его к совершенству посредством знания и творчества. Данте бросает человеку гениальный и пророческий призыв к благородству, подвигу и доблести не ради отвлеченного Бога, но ради божественной Любви. К созерцанию Троицы поэта ведет Беатриче («Блаженство») — олицетворение божественной Любви в облике земной женщины. Один из главных мотивов «Комедии» — призыв к активной деятельности на земном поприще. Бездеятельных у Данте не впускает даже Ад, и они после смерти молят о смерти, но обречены вечно брести по месиву из собственной крови, слез и поедающих все это червей. Гуманисты Возрождения Сам термин «человечность» (humanitas) ввел в обращение Цицерон для обозначения того качества, которое римская культура унаследовала от греческой. Затем это понятие использовали ранние Отцы Церкви, противопоставляя нарождающуюся христианскую мораль как более человечную, деградирующим нравам империи. Родоначальником гуманистического движения в Италии можно считать Франческо Петрарку (1304— 1374), первого поэта общеевропейской славы, к которому прислушивались папы и короли. Он одним из первых дал пример «гуманиста» как занимающегося «гуманитарными» науками (прежде всего собирание, перевод и комментирование античных текстов, филологическая критика и философия). На Западе значение термина «гуманизм» часто и сводится к этим занятиям. Но сами мыслители Возрождения понимали его гораздо шире и глубже — прежде всего как утверждение достоинства человека и его благородства. Добродетель-доблесть. Одна из основополагающих характеристик Возрождения — восстановление и возвышение античного понимания добродетели как доблести[16]. В Средние века господствовало христианское представление о добродетели как заслуге чисто духовной жизни, евангельском «сокровище на небесах». В жизни светской почти всегда безраздельно господствовали жестокость, коварство и подлость властителей, в то время как подданные предпочитали терпеть все их злодеяния, надеясь заслужить небесное воздаяние. Мыслители Возрождения начали с того, что перенесли добродетель на почву реальной деятельной жизни, требуя от человека-творца наивысшего духовного и волевого напряжения («энтузиазм» Бруно). Так, Поджо Браччолини (1380—1459) призывает тех, «у кого в сердце музы», развивать науки и искусства «со всем усердием и душевным напряжением». «Доблесть даст тебе крылья», — пишет Петрарка, — крылья для благородного подвига. Доблесть противопоставляется родовым заслугам и наследственному социальному статусу: «Доблесть проявляется не в том, что уже сделано, но в том, что должно быть сделано» (2: 101 — 102). Она «никогда не успокаивается, всегда находится в действии и всегда, словно перед началом боя, держит оружие наготове» (Там же). Одной из основ гуманизма было восхваление человеческого творчества. Творчество — не только прерогатива Бога, но и человек в творчестве может уподобиться Богу. Более того, мир, сотворенный Богом, иногда рассматривается гуманистами лишь как материал для творчества человека, и только человек своим трудом придает творениям Бога образ совершенства. Гражданственность. В отличие от Средних веков и подражая Риму, итальянские гуманисты, еще осознающие себя наследниками римских государственных деятелей, призывали проявлять доблесть не только в духовной жизни, в борьбе с собственными пороками, но и на поприще гражданской жизни — со рвением и усердием стремясь ко благу государства. Образцами такой деятельной добродетели-доблести в гражданской жизни стали канцлеры-гуманисты Флорентийской республики — Колюччо Салютати (1331 — 1406), за 30 лет канцлерства воспитавший целую плеяду блистательных гуманистов, и Леонардо Бруни (1374— 1444). Благородство. Многие трактаты гуманистов Возрождения посвящены теме благородства (nobilitatis). Работы «О благородстве» писали Верджерио, Браччолини, Манетти и другие авторы. Понятие благородства было особенно важно для гуманистов, поскольку выражало новый идеал человека и его достоинства. В жизни многих гуманистов явным или неявным препятствием на их пути вставало старое представление о благородстве и достоинстве, основанных на знатности рода, обладании землей и имениями, богатстве, военных подвигах. Деление на «благородных» и «неблагородных» было в те времена очень значимым: звание «благородный» давало определенное положение в обществе, открывало многие двери, например право добиваться руки знатной девушки, занимать почетные должности и так далее. Гуманисты доказывают, что «благородство не извне приходит, но исходит от собственной добродетели» (2: 161). «...Это ваше благородство — всего лишь некий блеск и пустое чванство, выдуманное людской глупостью и тщеславием». «Я (сам) одобряю взгляд стоиков, который кажется мне наиболее верным»: «благородство рождается из одной лишь добродетели» (2: 172). Достоинство-благородство, хотя не исключает условий богатства и знатного происхождения, понимает их лишь как благоприятные предпосылки для подлинного достоинства, которое включает в себя духовность, культурность, добродетель и «правила жизни». «Правила жизни» — так гуманисты называют то, что стало пониматься под «добродетелью» позднее, в развитом буржуазном обществе, и что по сути представляет собой порядочность: честность, аккуратность, даже пунктуальность в исполнении своих обязанностей перед торговыми партнерами и государством. «Добродетель» для гуманистов все еще сродни, как в Античности (и греческой, и римской), доблести — которая есть мужество, бесстрашие, подвижничество, «рвение при исполнении долга». Ренессансное понимание бессмертия. Духом благородства и доблести проникнуто также отношение мыслителей Возрождения к посмертной судьбе души. Бесчеловечным считали они предавать вечным мукам, тем более за грехи перед «божьими наместниками» — папой и его слугами. Античное понимание бессмертия было им более близко: бессмертно в человеке только то, что и при жизни было неподвластно времени и временному, — напряженное, героическое стремление к Истине, Благу, Красоте. Подчеркивалось, что только напряженное устремление могло «кристаллизовать» в сердце человека лучи Божественного Света. Единообразие человеческой природы. Другой общей чертой духа Возрождения было убеждение в единообразии человеческой природы и, соответственно, о потенциальном равенстве всех людей. Уже Никколо Никколи, друг Поджо Браччолини, опирается на этот тезис как на общее место, не требующее доказательств, тогда как и Платон, и Аристотель, учили, напротив, о врожденном природном отличии людей по качеству их души. Католическая иерархия, не ссылаясь прямо на эти авторитеты, также предполагала различное достоинство священников и мирян, исходящее, правда, не от природы, а от Божьего благословения, передаваемого Церковью. Гуманисты Возрождения опирались прежде всего на стоицизм, утверждавший равенство всех людей перед Богом как «граждан Космоса», а также на раннее христианство, с его духом братства. Не отрицая фактические различия в природе людей, их физических, умственных и творческих способностях, гуманисты подчеркивали равные для всех возможности совершенствования: «Из любого состояния позволено подняться над судьбой» (Салютати). Оправдание человеческой природы. Против догмата первородного греха. Мыслители Возрождения не были, как иногда представляют, безбожниками или язычниками. Не были они и «антиклерикалами» (противниками Церкви). Хотя институт монашества они отвергали как противный развитию жизни, многие из мыслителей Возрождения занимали посты в иерархии Церкви, а ранние гуманисты, во главе с Петраркой, искали «милых их сердцу каноникатов» (доходных приходов), которые давали им наибольшую возможную в те времена свободу для их гуманитарных занятий.Не утеряли они и духовную связь с христианством. Так, в душе Петрарки до самой смерти шла борьба между жизнелюбием Возрождения и христианским идеалом «ухода внутрь себя», ярче всего выраженным Августином: noli foras ire, in te ipsum redi, in interior hominem habitat veritas («Не ищи ничего вовне, читай в самом себе, во внутреннем человеке обитает Истина»). Гуманисты открыто исповедовали Христа, таинства Боговоплощения, Воскресения, причастия и др. Но дух учения Христа они понимали во многом иначе, чем представители официального Ватикана. Главным пунктом расхождений был догмат о «первородном грехе». Трудно переоценить влияние этого догмата на мировоззрение, миро- и самоощущение верующих того времени. Человек приучался смотреть на свое тело с омерзением, граничащим с ужасом: ведь от тела, поскольку оно «рождается во грехе» и наследует первородный грех Адама и Евы, исходит опасность потерять вечную душу или обречь ее на вечные муки ада. Отсюда учение Церкви о презрении к ничтожеству человека, из которого могут возвыситься лишь священники, с помощью благодати, передаваемой по церковной иерархии. Особенно опасной для спасения души считалась женщина — «сосуд греха», «слуга дьявола», вольный или невольный, сознательный или бессознательный искуситель мужчины. В Средние века церковное руководство особенно культивировало такое отношение к телу и к женщине — в XIII в. был очень популярен трактат папы Иннокентия III (1198 — 1216) «О презрении к миру, или о ничтожестве человеческого состояния» (3: 117—130). Используя множество ссылок на Писание, автор убеждает читателя в несчастном жребии человека на земле. (Например, в Писании сказано, что ребенок начинает плакать с момента рождения, а смеяться — лишь на сороковой день, и так далее). Сами чувства человека, по существу, объявляются порочным источником зла. Наиболее счастливыми оказываются, с точки зрения Иннокентия III, неродившиеся младенцы. Гуманисты не отрицали прямо догмат о первородном грехе, но своим толкованием практически полностью уничтожали его значение. «...Конечно, все рождаются в грехе. Старайся не прибавить (к этому греху) более тяжких, хотя очищение есть и от них». И далее следует почти еретическое: «А тот первый грех часто смывается на самом пороге жизни и ослепительная чистота наполняет душу» (2: 127). Гуманисты ставят своей задачей уменьшить воздействие этого догмата на самосознание верующих, и их произведения полны ободряющих заверений: «От греха одного не гибнет слава другого...» (2: 128); «До рождения ты ничего не заслужил — ни славы, ни бесчестия» (2: 129) — пишет Петрарка. Эти увещания продолжают все последующие гуманисты. Буонаккорсо Монтеманьо уверяет человека: «Душа людей сама по себе чиста и свободна». Подтверждая свои мысли ссылками на Писание, гуманисты отстаивают высшее, даже божественное достоинство человека. Петрарка использует с этой целью догмат Боговоплощения: Бог, послав Своего Сына на Землю, избрал для Его воплощения не тело ангела, но именно тело человека, тем самым показав, что тело как таковое не является источником греха. «Невыразимое благочестие и смирение Бога (выразившееся в Боговоплощении) — высшее счастье и слава человека, во всех отношениях возвышенное и сокровенное таинство, удивительная и благотворная связь, которую не знаю как небесный, но человеческий язык выразить не может» (2: 133). Более того, человек уже в этой жизни не лишен божественного достоинства: Христос воплотился в человеке, «чтобы, сделавшись человеком, сделать человека богом». «О чем,спрашиваю, более возвышенном может помышлять человек, если не о том, чтобы стать Богом? Вот он уже Бог (ecce jam Deus est)». Это соответствует евангельскому учению: «Иисус отвечал им: не написано ли в законе вашем: Я сказал: вы боги?» (Ин., 10: 34). Также человек есть единственное существо (из смертных), наделенное бессмертной душой, поэтому лишь человека смерть не уничтожает бесследно. Человек — плод божественных трудов, неужели он может пропасть или быть ничего не стоящим? Тогда труд Бога был бы напрасным. «Вы — Божий урожай, который должен провеиваться на току судилища и ссыпаться в амбар Высочайшего Отца» (2: 134). В догмате о Воскресении из мертвых Петрарка подчеркивает, что люди воскресают вместе с телами, — следовательно, обладание телом есть необходимое условие полноты, совершенства человека. «Пусть оно (тело) бренно и слабо, однако имеет приятный вид, выпрямлено и способно к созерцанию неба... Есть надежда, что после смерти возродится и тело, станет легким, светящимся, непорочным, им можно будет пользоваться с еще большей славой. И оно превзойдет не только человеческое, но и ангельское достоинство» (2:133). В своем толковании догмата Воскресения Петрарка балансирует на грани ереси: тогда «сама человеческая природа будет соединена с божественной так же, как у того, кто был Богом и стал человеком», т. е., все люди станут равными Христу, и обладание телом не будет этому помехой. Поджо Браччолини сформулировал общее убеждение всех гуманистов в непорочности природы: «То, что присуще нам от природы, меньше всего заслуживает порицания». После Петрарки многие его аргументы в защиту «чести и достоинства» человека повторялись в той или иной форме другими гуманистами — Джаноццо Манетти, Поджо Браччолини, Пико делла Мирандола. Лоренцо Валла (1407 —1457) представляет гуманизм в новой форме. Для Баллы главные авторитеты уже не стоики и Отцы Церкви, а Эпикур и Лукреций, хотя Валла так же старается «христианизировать» этику Эпикура, как ранние гуманисты — стоиков. В своей главной работе, «Об истинном и ложном благе» (1831) он называет наслаждение единственным подлинным благом. Это наслаждение, во-первых, телесное — за отрицание его ценности Валла критикует стоицизм и христианский аскетизм. По мнению Баллы, истинное христианство не имеет ничего общего с аскетизмом: Творец создал в мире столько возможностей для наслаждения, что «Провидение Божье было скорее эпикурейским». Полнота чувственной жизни — необходимое условие полноты жизни души. «Почему у меня только пять чувств, а не пятьдесят или пятьсот!» — восклицает философ. Также и после смерти возможность для телесного наслаждения сохраняется в Раю, где мы получим тела совершенные и нетленные. Но телесное наслаждение должно быть дополнено наслаждением души, или духа, которое даруется добродетелью, творчеством и познанием. Правда, добродетель у Баллы имеет совсем иной смысл, чем у стоиков или в христианстве. Поскольку главная ценность для всего живого — сохранение своей индивидуальности, то «добродетель» есть то, что приносит пользу индивидуальности. Поэтому, например, самопожертвование бессмысленно. «Даже Богу нельзя служить без надежды на вознаграждение». Высшее наслаждение творчеством и познанием ожидает человека в Раю, где ограничения земного существования будут сняты. Гуманистический эпикуреизм Лоренцо Баллы сыграл большую роль в становлении в сер. XV в. в Италии концепции homo universale — «человека универсального», естественно и всесторонне развивающейся личности, совершенной по своим задаткам. Пример такой личности являет собой Леонардо да Винчи (1452—1519) — гениальный художник, скульптор, инженер, глубоко осмыслявший собственное искусство и искусство всей своей эпохи. Ренессансный неоплатонизм К середине XV в. эмансипация мысли, произведенная гуманистами, стала приносить новые плоды. Неоплатонические идеи, принесенные в Италию из Византии Георгием Гемистом Плифоном (ок. 1355— 1452), упали на благоприятную почву. Неоплатонизм сохранил и развил главные завоевания гуманистов, представления о человеческой свободе, достоинстве и благородстве. Но вместе с тем стала очевидной ограниченность прежнего «филологического» гуманизма. Философский кругозор гуманистов, очарованных блеском античной латыни Цицерона и Горация, был достаточно узок, главными философскими авторитетами для них были Цицерон и римские стоики. Последующие мыслители Возрождения с юмором относились к «филологической одержимости» ранних гуманистов. Впрочем, собирание, перевод и критика античных текстов продолжались, но их осмысление велось уже на качественно ином философском уровне. Николай Кузанский Николай Кребс, известный впоследствии как Николай из Кузы, родился в 1401 году в Южной Германии, близ г. Трира. В раннем возрасте сбежал из дома, нашел прибежище в семье графа Теодорика фон Мандершайда, который долгое время оказывал ему покровительство. Получил образование вначале в школе Братьев общей жизни в Девентере (Голландия), где было сильно влияние мистических традиций, затем в университетах Гейдельберга и Падуи, где приобщился к гуманистическому движению. Приняв сан и поступив на службу в папскую канцелярию, быстро продвинулся, в 1448 г. стал кардиналом при папе Николае V, а папа Пий II (в миру — Пикколомини, друг Кузанца), сделал его своим главным советником и фактически вторым лицом в католической иерархии. Свое влияние Кузанец использовал для гуманизации Римской церкви, ее переустройства на принципах любви, свободы и разума, готовил теоретическую почву для воссоединения христианской церкви. Он давал философскую интерпретацию догматов христианского вероучения, соединяя учения Отцов Церкви, прежде всего отрицательное богословие Дионисия Ареопагита, и наследие античных философов, прежде всего пифагорейский числовой символизм. Основные произведения Кузанца — «Об ученом незнании» и «О предположениях». В остальных работах он развивал и разъяснял принципы, изложенные здесь. Николай Кузанский умер в 1464 г. Методология Кузанца. «Ученое незнание». Окончательная Истина, согласно Кузанцу, недостижима, поскольку любое знание есть соразмерение неизвестного с уже известным, но «между бесконечным и конечным нет пропорции». Это ключевое положение не только гносеологии, но и онтологии Кузанца. Оно означает, что, сколько бы ни умножалось познание условного, оно никогда не даст знания безусловной реальности; сколько бы ни расширялось конечное бытие, оно никогда не станет абсолютным. Следовательно, «Бесконечное, ускользая от всякой соразмерности, остается неизвестным» (4: 1, 50). Но Безусловное лежит не только за пределами условного, но и в его основании. Поэтому углубление в познании условного также не может иметь конца: «Последняя точность сочетаний в телесных вещах и однозначное приведение неизвестного к известному» также невозможны (4: 1, 51). Следовательно, «...все, чего мы желаем познать, есть наше незнание», а всякое наше знание есть не более чем «предположение». Поэтому познание бесконечно: «Разум так же близок к истине, как многоугольник к кругу»: увеличение знаний можно сравнить с увеличением числа сторон многоугольника, но, сколько бы мы ни увеличивали это число, многоугольник никогда не совпадет с кругом: разум, мыслящий дискретно, не может постичь Бесконечность, в которой все противоположности не только совпадают, но растворяются в Единстве. В этой постановке вопроса можно видеть предвосхищение вопроса Локка, Юма и Канта о границах человеческого познания. Но «скептицизм» Кузанца сильно смягчается признанием им веры (почти приравниваемой к интеллектуальной интуиции) как высшего источника познания. Человек, будучи существом условным и ограниченным, не мог бы даже захотеть или помыслить искать Безусловную Истину, если бы в нем самом не было Света этой Истины, если бы сам человек (как разум) не был бы этим Светом. Именно это дает человеку возможность ученого незнания: не просто «я знаю, что ничего не знаю», или «я знаю, до каких пределов я знаю», но «Свет Истины непостижимо светит во тьме моего незнания». «Диалектика» Кузанца. Окончательная Истина запредельна для разума, а наивысшая форма доступного ему знания есть постижение совпадения противоположностей. Бог выше совпадения противоположностей, Он — их условие и вмещающее их единство, но совпадение их — это «ворота», ведущие к сверхразумному созерцанию Бога. Противоположности лежат в самом основании бытия вещей: «Все вещи состоят из противоположностей в различных степенях, имеют то больше от этого, то меньше от другого, выявляя свою природу из двух контрастов путем преобладания одного над другим» (5: 171). Поэтому также высший метод познания заключается в выявлении противоположностей и попытке сведения их воедино: «...Я очень часто занят совпадением противоположностей и постоянно пытаюсь прийти в итоге к интеллектуальному видению, превосходящему силу рассудка» (4: 2, 197). «Умение постоянно сосредоточиваться на сопряжении противоположного — трудное искусство», — признается философ (4: 2, 111). «Диалектическая теология» Кузанца. Бог как Абсолютный Максимум и Абсолютный Минимум. Применяя для постижения Бога пифагорейскую числовую символику, Кузанец определяет Бога как «Абсолютный Максимум». «Максимумом я называю то, больше чего ничего не может быть. Но такое преизобилие свойственно Единому». Наше понимание, по Кузанцу, неспособно «на путях рассудка сочетать противоположности в их источнике». Но, поднявшись над всякой дискурсией рассудка, мы видим, что «Абсолютный Максимум есть бесконечность, которой ничто не противостоит...». Если Абсолютный Максимум включает в себя все, то «с ним совпадает и Минимум», «...освободи Максимум и Минимум от количества, и ты увидишь, чтоони совпадают». Единство не может существовать вне множества, потому что, во-первых, множество в таком случае было бы невозможно, во-вторых, единство не было бы Абсолютным Единством, так как оно не включало бы в себя все. «...Универсальное единство идущего от Него[17] бытия — тоже максимум, исходящий от Абсолюта и потому существующий в конкретной определенности как Вселенная; соответственно, его единство определилось во множестве, вне которого не может существовать». «...Он не мог бы, однако, существовать вне множественности, в которой пребывает, потому что не существует без ограничения и не может от него освободиться». Абсолютный Максимум оказывается в некотором смысле зависимым от множества, а значит, от Иного, начала множественности, то есть от Первой Материи. Бог и Материя оказываются по сути двумя вечными, несводимыми друг к другу Началами, которые не могут ни существовать, ни мыслиться друг без друга. Бог как Единое. Абсолютный Максимум есть Единое, «иначе среди вещей не оказалось бы ни различия, ни порядка, ни множественности... да и вообще не было бы числа». «Такая единица не число». Почему Единица (так же как пифагорейская «Монада») — «не число», если в арифметике 1 — такое же число, как 0, 5 или 2? Но, по сути, все числа, в том числе дроби, лишь показывают, в какой пропорции нечто находится к единице, принятой за меру счета. Так, в физике мы условно, по соглашению, принимаем за меру 1 м, 1 кг и так далее. Эталон метра, хранящийся в Париже, не является «мерой длины» (какой-либо конкретной вещи), это мера для измерения длин. Причем, если метр — условная мера, то Единица в мире чисел есть безусловная мера всего условного. Потому Единица не является «числом чего-либо», но условием возможности любого исчисления и вычисления. И потому Кузанец, как и Пифагор, не считал Единицу «числом», но началом, в котором «свернуты» все числа и из которого они «развертываются». Триединство Бога. Все имена, согласно Кузанцу, есть «результат движения рассудка», который гораздо ниже разума и не может возвыситься до совмещения противоположностей. Кузанец довольно смело утверждает, что даже «наименование Триединства и Его трех Лиц («Богом Отцом», «Богом Сыном» и «Святым Духом») дано по свойству созданий», т. е., является антропоморфизацией (очеловечиванием) Бога. Догмат о «неслиянности и нераздельности» трех Ликов Троицы Кузанец признает, однако именует эти Лики «Единство, Равенство и Связь» и дает этому философское обоснование. Бог, как уже показано выше, есть Единое. Множество возникает, когда Единое (единица) повторяется n раз. Но сама возможность повторения должна быть заложена в Едином. Кузанец выражает это так: прежде чем Единство может быть повторено два, три и более раз, оно должно быть повторено один раз[18]. Это повторение означает не что иное, как то, что Единство равно самому себе. Так устанавливается (в теологических терминах — «рождается») вторая ипостась Бога — Равенство. Далее, Равенство не есть что-либо иное, чем Единство, они совпадают, согласуются, связываются воедино. Связь Единства и Равенства «исходит» от них обоих (как Святой Дух «исходит» от Отца и Сына в католическом символе веры) и есть третий Лик Троицы. Используя одни только местоимения, всю Троицу можно определить, согласно Кузанцу, как «Это, То и То же». («То» указывает иным образом на уже известное «Это», а «То же»—на их тождественность). Это философское обоснование Троицы восходит к Августину (у него были наименования Единство, Равенство, Согласие), сам же Кузанец возводит свое доказательство к Пифагору (чему у нас нет точного подтверждения). Бог как Неиное. Следуя отрицательному богословию Дионисия Ареопагита, Кузанец определяет Бога как «Неиное»: «Ни субстанция, ни сущее, ни единое, ни что-либо иное»; «ни не-сущее, ни ничто». «Неиное» — аналог платоновского понятия «Тождественное» и служит для обозначения Единства, превышающего и Бытие, и Небытие. Неиное выражает собой сам принцип совпадения противоположностей. В отношении к Неиному Иное — принцип множественности и изменения (это же понятие было у Платона). Умопостигаемый свет Неиного является принципом и познания, и бытия всего Иного, подобно тому как звук есть условие и познания, и бытия слышимого, а свет — и познания, и бытия видимого. Звук, действительно, не существует вне слышания как таковой (колебание воздуха — еще не звук, пока оно никем не слышится). Но и свет «в себе», «чистый свет», ничем не преломленный, невидим, как утверждает Кузанец, для человеческого взора. Мы видим, строго говоря, только цвет, т. е., только тот свет, который был каким-либо образом преломлен. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть ночью на звездное небо и Луну. Лучи солнечного света, освещающие Луну, заполняют почти все пространство ночного неба (за исключением конуса земной тени), но они невидимы, потому что нет «иного», в чем они могли бы преломиться достаточно, чтобы стать видимыми для нашего глаза. Аналогичным образом Свет Неиного постижим лишь только в преломлении и отражении в Ином и на поверхности Иного. Если к этому добавить, что, даже будучи преломленным, Свет остается тем же Светом, принимая в себя лишь «привходящие» свойства, не меняющие его природы, то станет понятно, как, с точки зрения Кузанца, Бог как Неиное может лежать в основе всего сущего, быть во всем сущем, быть всем сущим (имманентным ему) и в то же время оставаться запредельным и непостижимым. И в этом понимании Бога его единство и троичность «нераздельны и неслиянны»; это следует из его определения: «Неиное есть не (что) иное, как Неиное». В этой искусственной формуле Бог-Неиное един трижды: 1) «в себе»; 2) в «своем ином» — в бытии природы (которое есть становление); 3) в возврате Иного в Неиному. Бог и мир: «Пантеизм» Кузанца. Развивая свой диалектический пантеизм, Кузанец ссылается, с одной стороны, на Ареопагита, с другой — на герметическую традицию. «Правильно утверждают богословы, что Бог есть все во всем и в то же время ничто из всего». «...Единому, как говорил о нем Гермес-Меркурий, подобает именоваться именами всех вещей и ни одним из всех имен» (4: 2, 103). Образ, который Кузанец считает очень удачно описывающим отношение Бога и мира —образ царя или полководца. Эту аллегорию он находит у Прокла: «Что в государстве пребывает раздельным, то изначально и цельно есть в царе он сам и его жизнь». В абсолютных монархиях все, что имеет значение «государственного» — т. е., обладает бытием как «государственное», получает это значение-бытие через свое отношение к царю; «государственное» равно «государево». В воле царя и в самой его личности заключены (в свернутом виде, как любит говорить Кузанец) указы, печати, меры, армия, судьи, налоги и так далее. Даже законы, высеченные на скрижалях, без царя остались бы мертвой буквой — он есть их живое бытие. В том же смысле еще Аристотельговорил о полководце, что он, будучи целью войска, дает войску «все то, что делает его войском», — единство, организацию, цель, боевой дух. Таково и отношение Бога к миру. Если государь — «энтелехия» (осуществление) государства, если в нем все государство только и может считаться «государством» (так как государство — это нечто единое, а царь и есть тот, кто делает государство единым), то можно сказать, что «государство — это государь». Аналогичным образом, и о мире только в этом смысле можно сказать, что «мир есть Бог», то есть, мир получает значение «сущего» только в отношении к Богу. Правда, исходя из этой аналогии, можно было бы сказать, что и царь без царства — не царь, как и полководец — не полководец без войска, т. е., и Бог не был бы Богом вне отношения к развернутому из него миру. Для Кузанца, конечно, невозможно, чтобы мир хоть в каком-то смысле обусловливал Бога. Отношение Бога к миру не подчинено ни природной, ни внутренней необходимости. Даже Платон и Аристотель, по убеждению Кузанца, не разглядели, что «всякое творение есть намерение воли Всемогущего...» «Оба явно считали, что зиждитель-ум производит все через природную необходимость, и отсюда идет вся их ошибка» (4: 2, 114). Присутствие Абсолюта в мире. Присутствие Абсолюта в мире, или погруженность мира в Бога, — одно из «общих мест» метафизики. Августин писал: «Я не был бы, я совершенно не мог бы быть, если бы Ты не пребывал во мне». То же утверждает Фома Аквинский: «...необходимо, чтобы Бог пребывал во всех вещах, и притом внутреннейшим образом». Изменение, вносимое Кузанцем в это учение, вытекает из свойственного Возрождению пробуждения индивидуальности: Бог должен быть не только бесконечно далеким Первоначалом, конечной Целью и бесконечно глубоким основанием каждой вещи. Если Бог в отношении индивидуальности — только ее бесконечно глубокое основание, то индивидуальность не имеет самостоятельного онтологического значения, растворяясь в божественном «океане сущности», а реально «с точки зрения вечности» существует только всеобщее. Кузанец впервые в истории европейской философии ставит задачу раскрытия Абсолюта в индивидуальности как таковой. Этого можно достичь только при помощи его метода «совмещения противоположностей». Следуя неукоснительно своему «диалектическому» методу, Кузанец приходит к парадоксальному выводу: конечное бесконечно в своей конечности. «...Конечная линия не делима на нелинии, благодаря чему в своем основании она неделима... Получается, таким образом, что основание конечной линии — бесконечная линия!» Линия конечна, поскольку она отличается от всякой нелинии, например, плоскости; но как линия она бесконечна, потому что ничто не может сделать ее ни больше линией, чем она есть, ни меньше, т. е., она как линия воплощает абсолютную актуальность, хотя и в ограниченном образе. Без этой диалектики конечного и бесконечного невозможно ни представить, ни понять даже возможность бытия Абсолюта в конечном, а значит, — и воплощения Бога в человеке. В тождестве самой себе, в бытии самой собой — истина каждой вещи, ее божественность, ее абсолютность. Проблема, согласно Кузанцу, в том, что ограниченные вещи никогда не могут быть абсолютно тождественны самим себе — из-за того, что они вечно стремятся к чему-то иному, чем они есть, и оттого пребывают в вечном потоке становления (на языке Кузанца это звучит: «вещи причастны Иному», то есть, материи). Если бы человек или любое существо могло бы вполне осознать, чем оно является на самомделе, и удовлетвориться этим, оно слилось бы с Абсолютом. Но в истории это было, с точки зрения Кузанца, только один раз — в таинстве Боговоплощения. «Христология» Кузанца (Учение о «конкретном максимуме»). Особое значение для Кузанца имеет учение о «конкретном максимуме» — философское обоснование таинства Боговоплощения. Как мы уже говорили, именно этот пункт церковного учения был особенно важен для мыслителей Возрождения, поскольку был основой для оправдания материального аспекта природы и человека. «Все ограниченные предметы, — пишет Кузанец, — находятся между максимумом и минимумом. Хотя для каждой данной вещи мыслима и большая, и меньшая степень ограничения, однако без ухода в актуальную бесконечность: бесконечное количество ступеней сущего невозможно...» Актуальная (осуществленная) бесконечность ступеней означала бы, что число ступеней достигло бесконечности, что невозможно, так как «прибавлением и превышением не достичь бесконечности». Следовательно, любой реальный ряд ступеней сущего конечен. Ни одна ограниченная вещь не может ни возвыситься до Абсолютного Максимума, ни снизойти до Абсолютного Минимума, так же как Он не может ни снизойти, ни возвыситься до нее. Отсюда следует далее, что «ни одно существо не может достичь максимального совершенства в своем роде, не перейдя в другой род». Ведь максимальное совершенство любой вещи, по Кузанцу, — это Бог. «Если бы все-таки существовал актуально максимум конкретного вида, для данной конкретности он оказался бы актуально всем тем, что только может быть в потенции и этого вида, и его общего рода» (4: 1, 147). Так, максимальная линия не только исчерпывает все возможные линии, но совпадает со всеми геометрическими фигурами и точкой. Такой конкретный максимум был бы: 1) «полнотой этого вида и всего рода как прообраз, жизнь, форма, основание и совершенная полнота истины всего того, что только возможно для данного вида»; 2) был бы «в несоизмеримо высоком равенстве с любым индивидом этого вида» и «свертывал в своей полноте все их частные совершенства»; 3) будет «и Богом, и творением», основой же своего существования будет иметь только Абсолютный Максимум; 4) будет непостижим (для разума), так как никак нельзя мыслить а) его соединения с конечным, б) его возникновения во времени; 5) не будет ни Богом (только), ни творением (только), ни их соединением (ибо их соединение немыслимо). Итак, гипотетический конкретный максимум был бы, по сути, «теофанией», непосредственным явлением Бога в мире. Такое явление, по Кузанцу, возможно только в человеческой природе. Это «срединная природа», «высшая ступень низших и низшая ступень высших порядков», соединяющая низшее и высшее. Природа человека «заключает в себе умственную и чувственную природу и стягивает в себе всю Вселенную: она есть микрокосм, малый мир, как называли ее с полным основанием древние». Христос — не только воплотившийся Спаситель. Он был от века, как один из Ликов Троицы, совечный Отцу, именно Он был тем «каналом», через который происходило «излияние» (эманация) всего сотворенного из Первопричины. «...Через Него... как через начало своей эманации и конечную цель своего возвращения (reductionis), они (сотворенные вещи) и исходили бы из абсолютного Максимума в конкретное бытие, и восходили бы к Абсолюту» (4: 1, 151). Поскольку «эманация» — понятие вне времени и пространства, то Христос не только «лестница» нисхождения сущего в начале и восхождения в конце, но и сейчас, и вечно Он есть Живая Связь всего сущего с Абсолютом. Если бы не Христос и устанавливаемая Им связь, «не было бы ни Творца, ни творения: ведь разве (можно было бы сказать), что конкретность творения идет от абсолютного божественного бытия, если бы эта конкретность была несоединима с Богом? Именно благодаря конкретному Максимуму (Христу) все вещи только и могли бы не просто существовать от Божественного Абсолюта, но и происходить от Него как конкретные благодаря высшему соединению с Ним в этой их конкретности (ограниченности)» (4: 1, 152). Хотя учение о Христе изложено так, чтобы не противоречить церковной догматике, в нем в «свернутом виде» заключены выводы, скорее близкие к герметической традиции (и в то же время отражающие учение Христа, как его открывали заново в своем сердце мыслители Возрождения). «Конкретный Максимум» (Христос) един, и не может быть двух, трех и так далее, но не потому, что лишь один рожденный человек (Иисус) стал Богом, но потому, что все индивиды, достигшие определенной ступени в любви и познании, сливаются воедино с Христом (восходя в степенях этого единства, входя сначала в Тело Христово — Церковь, затем в Душу и Разум). «Как всякий любящий пребывает в любви, так все любящие Истину — в Христе» (4:1,171). Христос — не столько личность, сколько принцип, поэтому «второе пришествие» Христа может осуществиться не в одном теле, но в совокупности душ, принявших Ero в свое сердце (у которых, как говорится в Апокалипсисе, на челе будет Имя Его). Природа Христа уже сейчас составляет основу природы каждого человека; вторая есть развертывание первой, и восхождение к Нему будет не «эволюцией» (развертыванием), а «инволюцией» (свертыванием) или «редукцией» (сведением к основе). Чем более человек старается отделиться и отличить себя от других людей, тем дальше он от Христа (по сути, это выпад против папства), так как Христос — воплощенное живое равенство всех людей («тождество»). Свертывание и развертывание. Отношение Бога и мира Кузанец описывает терминами «развертывание» (explicatio) и «свертывание» (complicatio), иногда — «развитие» (evolutio). Эти понятия ближе к неоплатоновской «эманации», чем христианскому «творению». Понятие «развертывание» Кузанец иллюстрирует на примерах: из точки развертывается линия, из мига — время, из покоя — движение. Вся Вселенная есть развертывание Бога. «В едином Боге свернуто все, поскольку все в Нем; и Он развертывает все, поскольку Он во всем». «Все, что создано и будет создано, развертывается из того, в чем оно существует в свернутом виде». Развертывание и свертывание (как «эманация» у неоплатоников) — вневременные понятия, им не соответствуют никакие процессы во времени. Это можно проиллюстрировать рис.: центр и окружность — Абсолютный

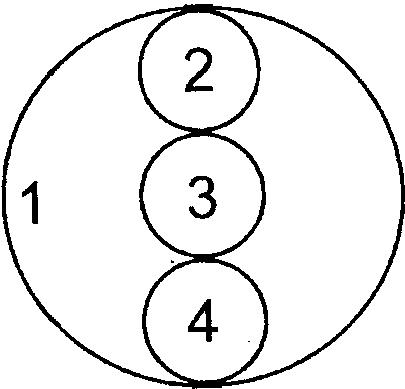

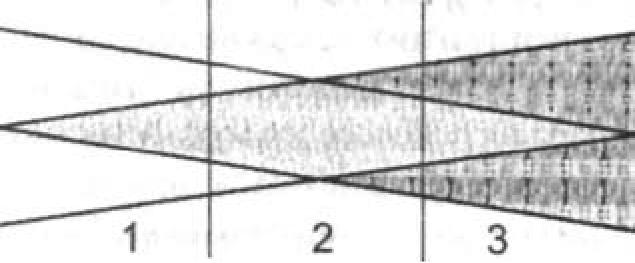

Минимум и Абсолютный Максимум, спираль — развернутая из них сущность. В зависимости от того, в каком направлении вращать рисунок, спираль будет казаться «исходящей» из центра или «входящей» в него, но это только иллюзия. «Путь вверх и путь вниз один и тот же» (Гераклит). Оправдание материи. Подобно Платону, Кузанец предпочитает термин «Иное» термину «материя» (hyle). Термин «Иное» лучше передает чисто метафизический, далекий от всего чувственного смысл, чем «материя» или «вещество». С одной стороны, Иному всегда чего-нибудь недостает, Иное есть слабость и делает слабым все, к чему примешивается, Неиное же есть абсолютная Мощь. Но, с другой стороны, Иное есть такое же необходимое условие познания, мышления и бытия, как Неиное. Кузанец не случайно заменил платоновское название «Тождественное» на «Неиное»: хотя онтологически Неиное выше Иного и содержит его в себе, само название «Неиное», произведенное от слова «иное» присоединением приставки «не», показывает, что Неиное немыслимо без Иного, так что они представляют собою словно два полюса всего сущего (так же у Платона — Тождественное и Иное). «Чтобы стать чувственной субстанцией, она (Абсолютная субстанция) нуждается в способной к ее восприятию материи, без которой не может осуществиться как субстанция» (4: 2, 209). Материальный мир («причастный Иному»), конечно, несовершенен, но это несовершенство трактуется Кузанцем принципиально иначе, чем, скажем, у Фомы Аквинского: это лишь относительное несовершенство, которое дает сущему его индивидуальность. Восхождение к Абсолютному Совершенству есть приближение к растворению в Едином Боге, но индивидуальность и сама по себе имеет абсолютную ценность, заключающуюся в том, что: 1) она раскрывает («развертывает») одну из бесчисленных потенций Бога; 2) в тождестве ограниченной вещи самой себе безусловное входит в условное, Абсолютное в относительное, Бог в мир. Числовой символизм. Кузанец очень широко использует аргументы, аналогии и символы, основанные на числах и числовых соотношениях, а также на геометрических примерах. Очень высоко почитая Пифагора, Кузанец возводит к нему основные положения своего учения, даже если связь с реальными взглядами Пифагора нельзя установить с достоверностью. Предпочтение, отдаваемое числу, вытекает из учения об ученом незнании и о соотношении познавательных способностей: во-первых, «...если приступать к Божественному нам дано только через символы, то всего удобнее пользоваться математическими знаками из-за их непреходящей достоверности». Во-вторых, только математика, как учил еще Пифагор, может приучить человека пользоваться своим чистым разумом, который должен быть свободен от воображения и чувств. Различные аспекты своей философии Кузанец всегда охотно представляет в виде математических символов. Так, одна из ключевых числовых моделей в его метафизике — система «четырех единств» (см. рис.). «Ум созерцает собственную универсальную бытийность в этих четырех различающихся единствах». Первое Единство, (1) — «высший и простейший Разум», который познающий разум человека называет «Богом». (Из этого можно сделать вывод, что «Бог» — только имя для обозначения определенного аспекта самопозна-

ющего Разума!) (2) — «Единство корня», в числовом выражении — 3 или 10, в метафизическом — Разум, Интеллект. (3) — «Единство квадрата», 9 или 100 — душа, развертывание и конкретизация Разума. И (4) — «единство куба», 27 или 1000 — тело и телесный мир. Название «четыре единства» подчеркивает то обстоятельство, что каждое из единств охватывает собою весь универсум, то есть, как говорит Кузанец, «все в Боге есть Бог, в разуме — разум, в душе — душа, в теле — тело». Четырем единствам соответствуют четыре познавательные способности: (1) — вера, или «ученое незнание»; (2) — разум; (3) — рассудок; (4) — чувства и воображение. Вера, как видно из схемы, охватывает собою всю сферу познания, включая в себя остальные познавательные способности: это значит, что без веры человеку будет недоступна полнота истины не только разума и рассудка, но даже чувственного познания. Каждая низшая познавательная способность соприкасается с высшей только в одной точке: это символизирует, что каждая познавательная способность есть единство, свертывающее в себе все разнообразие и различия, данные в нижестоящей познавательной способности. Имеется в виду, что одному понятию (идее) разума можно сопоставить бесконечное количество понятий рассудка, а одному понятию рассудка — бесконечное множество чувственных данных. Поскольку же чувства — это низшее (четвертое) единство, которое не свертывает в себе никакого различия более низкого уровня, следовательно, чувства не дают нам знания о различиях вещей. Различия чувственных вещей, то есть, комплексов чувственных качеств, устанавливаются только рассудком. Практически в том же смысле неокантианец Коген критиковал чувственное познание, утверждая, что оно неспособно дать нам даже знание о единстве предмета — так как все чувственные данные относительны, текучи и обманчивы. Учение Кузанца о том, что Разум (Логос) творит мир посредством самоопределения, — также можно отнести к трансцендентальной точке зрения. Вера выше разума и предшествует ему, но это не «доверие» к авторитету, даже Священного Писания, а свет Божественного Разума и Любви, который, озаряя душу, делает ее способной к видению Истины. «Если не поверишь, не поймешь»[19]. Человеческий разум — «свет от Света» Божественного Разума, и поэтому ему доступно в «ученом незнании» прикосновение к Абсолюту. Человек не должен ничего «принимать на веру». Он должен испытывать всякое предположение огнем своей веры, и принимать только те из них, которые выдержат такое «испытание огнем». Другой любимый и часто используемый Кузанцем геометрический образ — так называемая «парадигма», представляющая собой две пирамиды, света и тени, проникающие друг в друга и символизирующие два Начала, Единого и Иного. Единство — некий «формирующий свет», инаковость — «тень», производящая материальную плотность. Основание пирамиды Света — Единое, Абс. Максимум. Основание пирамиды Тени — Иное, полюс Материи. Оба этих Начала присутствуют в каждом числе, пронизывают собою весь мир и каждую форму. Кузанец особенно подчеркивал, что и в основании