|

||||

|

|

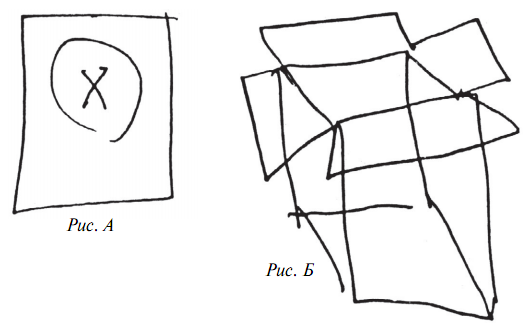

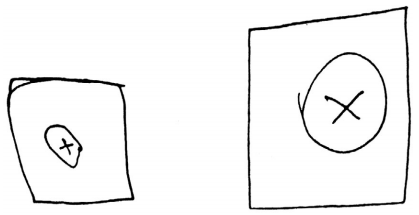

Часть II Избытки Введение «Дефицит», как уже говорилось, любимое слово неврологов, и никаких других понятий для обозначения нарушения функции в современной науке не существует. С точки зрения механистической неврологии, система жизнедеятельности организма подобна устройству типа конденсатора или предохранителя: либо она работает нормально, либо повреждена и неисправна – третьего не дано. Но как быть с противоположной ситуацией – с избытком функции? В неврологии нет нужного слова, поскольку отсутствует само понятие. Неудивительно поэтому, что «продуктивная», «энергичная» болезнь бросает вызов механистическим основаниям нашей науки, – несмотря на важность и распространенность, такие расстройства не получают должного внимания. В психиатрии дела обстоят по-другому – там рассматриваются «полезные» нарушения, перевозбуждения, полеты воображения, импульсивность и мании. Патологоанатомы тоже говорят о гипертрофиях и эксцессах – тератомах. В физиологии же нет эквивалента опухоли или мании, и уже одно это подсказывает, что наше базовое теоретическое отношение к нервной системе как к машине или компьютеру ограниченно и нуждается в более живых и динамичных моделях. Этот фундаментальный пробел был не слишком заметен в первой части книги, при рассмотрении утрат функции, однако в исследовании избытков – не амнезий и агнозий, а гипермнезий и гипергнозий, да и всех остальных случаев гипертрофии функций – недостаточность механистического понимания нервной системы выходит на первый план. Классическая «джексоновская» неврология не занимается избытками. Ее не волнует чрезмерность. Сам Хьюлингс Джексон, правда, говорил о «гиперфизиологических» и «сверхпозитивных» состояниях, но в этих случаях он, скорее, позволял себе научные вольности. Оставаясь верен клиническим наблюдениям, он шел против собственной теории (впрочем, такой разрыв между натуралистическим подходом и жестким формализмом характерен для его таланта). Неврологи начали интересоваться избытками лишь совсем недавно. В двух написанных Лурией клинических биографиях найден верный баланс: «Потерянный и возвращенный мир» посвящен утрате, а «Маленькая книжка о большой памяти» – гипертрофии. Вторая работа кажется мне намного более оригинальной, поскольку она представляет собой исследование воображения и памяти, невозможное в рамках традиционной неврологии. В моих «Пробуждениях» тоже присутствует некое внутреннее равновесие: с одной стороны, страшные, зияющие дефициты до приема L-дофы – акинез, абулия, адинамия, анергия и т. д.; с другой – избытки после начала приема – гиперкинез, гипербулия, гипердинамия, приводящие к почти столь же ужасающим последствиям… Обращаясь к крайним состояниям, мы наблюдаем появление новых, нефункциональных понятий. Импульс, воля, энергия – все эти термины связаны главным образом с движением, тогда как терминология классической неврологии опирается на идеи неподвижности, статики. В мышлении луриевского мнемониста присутствует динамизм необычайно высокого порядка – фейерверк бесконечно ветвящихся и почти неподвластных герою ассоциаций и образов, чудовищно разросшееся мышление, своего рода тератома разума, которую сам мнемонист называет «Оно». Но понятие «Оно» не менее механистично, чем привычное понятие автоматизма. Образ ветвления лучше передает угрожающе-живой характер процесса. В мнемонисте, как и в моих взбудораженных, сверхэнергичных пациентах на L-дофе, наблюдается непомерное, расточительное, безумное возбуждение: это не просто чрезмерность, а органическое разрастание, не просто функциональное расстройство, а нарушение порождающих, генеративных процессов. Наблюдая только случаи амнезии или агнозии, можно было бы заключить, что речь идет просто о расстройствах функции или способности, но по пациентам с гипермнезией и гипергнозией отчетливо видно, что память и познание по сути своей всегда активны и продуктивны; в этом зерне активности, в ее избыточном потенциале скрыты монстры болезни. Итак, от неврологии функции мы вынуждены перейти к неврологии действия и жизни. Этот шаг неизбежен при наблюдении за болезнями избытков, и без него невозможно начать исследование «жизни разума». Механистичность традиционной неврологии, ее упор на дефициты скрывает от нас живое начало, присущее церебральным функциям, – по крайней мере, высшим из них, таким как воображение, память и восприятие. Именно к этим живым (и зачастую глубоко личностным) потенциям сознания и мозга, особенно в пиковые, сияющие особым блеском моменты их реализации, мы теперь и обратимся. Усиление способностей может привести не только к здоровому и полноценному расцвету, но и к зловещей экстравагантности, к крайностям и аберрациям. Такой исход постоянно угрожал моим постэнцефалитным пациентам, проявляясь в виде внезапных перевозбуждений, «перебарщиваний», одержимости импульсами, образами и желаниями, в виде рабской зависимости от взбунтовавшейся физиологии. Эта опасность заложена в самой природе роста и жизни. Рост грозит стать чрезмерным, активность – гиперактивностью. В свою очередь, каждое гиперсостояние может перейти в извращенную аберрацию, в парасостояние. Гиперкинез превращается в паракинез – бесконтрольные движения, хорею[63] и тики; гипергнозия в парагнозию – аберрации воспаленных чувств. Пылкость гиперсостояний способна обернуться разрушительным неистовством страстей. Парадокс болезни, которую так легко принять за здоровье и силу, лишь позже обнаружив в себе ее скрытый злокачественный потенциал, – одна из двусмысленных и жестоких насмешек природы. Этот парадокс издавна привлекал художников и писателей, в особенности тех, кто видит в искусстве связь с болезнью. Тема болезненного избытка – тема Диониса, Венеры и Фауста – снова и снова всплывает у Томаса Манна; с ней связаны и туберкулезная лихорадка в «Волшебной горе», и сифилитические вдохновения «Доктора Фаустуса», и любовные метастазы в последней повести Манна «Черный лебедь». Я уже писал о таких парадоксах, они меня всегда занимали. В книге «Мигрень» я упоминаю об экстатических переживаниях, иногда предшествующих приступам, и привожу замечание Джордж Элиот[64] о том, что предвестником ее припадков обычно являлось «угрожающе хорошее самочувствие». Какое зловещее противоречие заключено в этом выражении, в точности передающем двусмысленность состояния, когда человек чувствует себя слишком здоровым! На крепкое здоровье, естественно, не сетует никто. Им упиваются, не вспоминая о врачах. Жалуются на плохое самочувствие, а не на хорошее, – если только, как у Джордж Элиот, оно не связано с ощущением, будто «что-то не так», не предвещает опасности. Вряд ли пациент, которому «очень хорошо», станет беспокоиться, однако «слишком хорошо» может его встревожить. Центральной темой «Пробуждений» были неумолимые перипетии болезни и здоровья. Безнадежные пациенты, в течение многих десятилетий погруженные в бездны глубочайших дефицитов, внезапно, как по волшебству, выздоравливали – с тем только, чтобы вскоре оказаться в опасном водовороте избытков, во власти «зашкаливших», перевозбужденных функций. Некоторые из них находились в блаженном неведении, некоторые же понимали, что происходит неладное, и предчувствовали катастрофу. Так Роза Р., радуясь возвращению здоровья, восклицала: «Это потрясающе, восхитительно!», но, когда процесс стал набирать скорость, приближаясь к точке потери контроля, она заметила: «Так не может долго продолжаться. Надвигается что-то ужасное». Подобное происходило и с другими пациентами. Для Леонарда Л. изобилие постепенно перешло в чрезмерность; вот что я писал тогда в своих заметках: «Здоровье, сила и энергия, которые он называл «благодатью», в конце концов перелили через край и стали принимать экстравагантные формы. Гармония и легкость сменились ощущением чрезмерности и излишества; внутреннее давление распирало его, угрожая разорвать на части». Избыток – одновременно дар и несчастье, наслаждение и мука. Наиболее проницательные пациенты остро чувствуют его сомнительную и парадоксальную природу. «У меня слишком много энергии, – сказал мне однажды больной с синдромом Туретта, – все чересчур ярко и сильно, бьет через край. Это лихорадочная энергия, нездоровый блеск». «Угрожающе хорошее самочувствие», «нездоровый блеск», обманчивая эйфория, скрывающая бездонные пропасти, – вот ловушка чрезмерности, и неважно, расставлена она природой в виде опьяняющей разум болезни или же нами самими в виде наркотика. Попавшись в эту ловушку, человек сталкивается с необычной дилеммой: он имеет дело с болезнью как с соблазном, что совершенно не похоже на традиционное отношение к ней как к страданию и злу. Никто, ни одна живая душа не может избежать этой странной и унизительной ситуации. В условиях неврологического избытка часто возникает своего рода заговор, в котором «Я» становится сообщником недуга, все больше подстраивается под него, сливается с ним, пока наконец не теряет независимого существования и не превращается в простой продукт болезни. Страх такого превращения выражен туреттиком Рэем в главе 10, когда он говорит: «Я же весь состою из тиков – ничего больше во мне нет». Он также воображает опухоль разума – «туреттому», которая может его целиком поглотить. На самом деле Рэю, с его выраженной индивидуальностью и сравнительно мягкой формой синдрома, это не грозило, но для пациентов со слабой или неразвитой личностью агрессивная болезнь несет в себе реальный риск оказаться в полном рабстве у импульсов, лишиться самих себя. Этот вопрос подробно обсуждается в главе «Одержимая». 10 Тикозный остроумец В 1885 году Жиль де ля Туретт, ученик Шарко, описал поразительный синдром, впоследствии названный его именем. Синдром Туретта характерен избытком нервной энергии, а также изобилием и экстравагантностью судорожных выходок: тиков, подергиваний, жестов, гримас, выкриков, ругательств, непроизвольных передразниваний и самых разнообразных навязчивостей, со странным озорным чувством юмора и тенденцией к гротескным, эксцентричным проделкам. В своих «высших» формах синдром Туретта затрагивает все аспекты эмоциональной, интуитивной и творческой жизни; для его «низших» и, по-видимому, более распространенных форм характерны необычные движения и импульсивность, но и в этом случае не без элемента странности. В последние годы девятнадцатого столетия синдром Туретта легко распознавали и подробно исследовали; это были годы синтеза в неврологии, когда специалисты свободно объединяли физиологическое и психическое. Туретт и его коллеги понимали, что этот синдром является своего рода одержимостью примитивными импульсами; они также подозревали, что в основе этой одержимости лежит вполне определенное (им еще не известное) органическое расстройство нервной системы. За несколько лет после публикации первых статей Туретта было описано несколько сотен случаев этого синдрома – и среди них не было двух одинаковых. Выяснилось, что наряду с легкими и неострыми формами расстройства встречаются и такие, которым свойственны пугающая гротескность и буйство. Оказалось также, что некоторые люди способны справиться с Туреттом, найти ему место в пределах достаточной широты характера, иногда даже извлекая выгоды из свойственной этому заболеванию стремительности мысли, ассоциаций и изобретательности, тогда как другие оказываются действительно «одержимы», теряя себя в условиях невероятного давления и хаоса болезненных импульсов. Пользуясь замечанием Лурии о мнемонисте, можно сказать, что пациенты с синдромом Туретта существуют в ситуации постоянной борьбы между «Я» и «Оно». Шарко и его ученики, включая, помимо Туретта, также Фрейда и Бабинского, были в своей области последними, кто обладал цельным представлением о душе и теле, об «Оно» и «Я», о неврологии и психиатрии. К концу века произошел раскол на неврологию без души и психологию без тела, что сделало адекватное понимание синдрома Туретта невозможным. Казалось даже, что и сам синдром исчез: в первой половине двадцатого века практически не было зарегистрировано новых случаев. Некоторые врачи считали его мифом, продуктом богатого воображения Жиля де ля Туретта; большинство же вообще никогда о нем не слышали. Синдром этот был забыт подобно великой эпидемии летаргического энцефалита двадцатых годов. В судьбе летаргического энцефалита и синдрома Туретта есть много общего. Оба расстройства проявлялись настолько странно, что в них трудно было поверить – во всяком случае, с точки зрения традиционной медицины. Они не вмещались в общепринятые рамки и в результате забылись и таинственным образом «исчезли». Но между ними существует и намного более глубокая связь, признаки которой можно было усмотреть в двадцатые годы в сверхактивных, неистовых формах, которые иногда принимал летаргический энцефалит: в его начальной фазе пациентам было свойственно все возрастающее возбуждение ума и тела, резкие движения, тики и самые разнообразные навязчивости. Затем следовала противоположная стадия – наступал глубокий, похожий на транс «сон», продолжавшийся у некоторых пациентов сорок лет, вплоть до того момента, когда я начал работать с ними в конце шестидесятых. В 1969 году я решил провести эксперимент и назначил своим постэнцефалитным пациентам курс препарата под названием L-дофа (предшественник[65] нейротрансмиттера дофамина, содержание которого у них в мозгу было сильно понижено). Прием L-дофы привел к поразительным последствиям. Сначала практически все пациенты «пробудились» от оцепенения к здоровью, а затем впали в другую крайность – тиков и неистовства. Это было мое первое столкновение с подобными Туретту синдромами: сильнейшее возбуждение, неконтролируемые импульсы, часто в комбинации с причудливым, гротескным юмором. Я стал говорить о «туреттизме», хотя до этого с синдромом Туретта ни разу не сталкивался. В начале 1971 года, заинтересовавшись этими «пробуждениями», корреспонденты газеты «Вашингтон Пост» стали выяснять, как обстоят дела у моих постэнцефалитных пациентов. Я ответил, что у них тики, и это привело к появлению в газете статьи «Тики», после чего я получил огромное количество писем с просьбами о приеме, большинство из которых передал своим коллегам. Но одного пациента я все же согласился принять – это был Рэй. На следующий же день после встречи с Рэем я натолкнулся на улицах Нью-Йорка сразу на трех «туреттиков». Это сильно меня удивило, поскольку тогда считалось, что синдром Туретта встречается очень редко. Из литературы следовало, что частота заболеваемости составляет один на миллион, а я столкнулся с тремя случаями на протяжении часа. Я никак не мог успокоиться и все ломал голову: неужели я так долго не замечал «туреттиков» либо вовсе не обращая на них внимания, либо списывая их со счетов со смутным диагнозом «нервных», «дерганых», «тронутых»? Возможно ли, чтобы их вообще никто не замечал? А вдруг, думал я, синдром Туретта вовсе не редкость и встречается, скажем, в тысячу раз чаще, чем раньше считалось? На следующий день, никак специально не присматриваясь, я увидел на улице еще двоих. Тут у меня зародилось что-то вроде странной и далеко идущей фантазии: а что если синдром Туретта широко распространен, но трудно распознаваем, хотя, различив его однажды, больше ни с чем не спутаешь[66]? Предположим, один туреттик обнаруживает другого, эти два – третьего, трое – четвертого, пока, посредством расходящихся кругов узнавания, не образуется целая группа: братья и сестры по патологии, новая порода людей, объединенных взаимным признанием и участием. Не может ли в результате такого спонтанного союза образоваться целая ассоциация ньюйоркцев с синдромом Туретта? Через три года, в 1974-м, я узнал, что моя фантазия осуществилась – Ассоциация синдрома Туретта (ACT) стала реальностью. На тот момент в ней насчитывалось всего пятьдесят членов; сейчас, через семь лет, их несколько тысяч. Такой стремительный рост является результатом усилий исключительно самой этой организации, хотя состоит она только из пациентов, их родственников и врачей. Ассоциация делает все возможное, чтобы довести до сведения широкой общественности тяжелое положение туреттика. Раньше к этим больным зачастую относились с неприязнью или просто от них отмахивались, но ассоциации удалось пробудить к ним профессиональный интерес и сочувствие. Это, в свою очередь, способствовало проведению самого разного рода исследований – от физиологических до социологических. Были, в частности, изучены различные аспекты биохимии мозга туреттиков, генетические и другие факторы, отвечающие за возникновение синдрома Туретта, а также ненормально быстрые, случайные ассоциации и реакции, которые для него характерны. В ходе этих работ были обнаружены примитивные – с эволюционной и филогенетической точки зрения – структуры инстинктов и поведения. Кроме того, были проведены исследования жестикуляции и лингвистической структуры тиков и сделаны неожиданные открытия, связанные с природой ругательств и острот (характерных, впрочем, и для некоторых других неврологических расстройств). Сейчас ведется не менее важная работа: изучаются семейные и общественные отношения туреттиков, а также странные срывы, сопутствующие этим отношениям. Значительные успехи ACT являются сегодня неотъемлемой частью истории синдрома Туретта и как таковые беспрецедентны: никогда прежде сами пациенты не становились столь активными и изобретательными партнерами в деле понимания и лечения своей болезни. Все, что выяснилось за эти последние десять лет, – в большой степени под эгидой или по инициативе ACT – явно подтверждает предположение Жиля де ля Туретта о том, что носящий его имя синдром имеет органическую основу. Так же, как болезнь Паркинсона и хорея, туреттизм приводит к ослаблению личности: «Оно» замещает «Я». Павлов называл это «слепой силой подкорки» и говорил о влиянии тех примитивных частей мозга, которые управляют импульсами движения и действия. При паркинсонизме, затрагивающем только движение, но не действие, сбой происходит в среднем мозге и связанных с ним структурах. При хорее, которая приводит к хаосу фрагментарных квазидействий, поражаются более высокие уровни базальных ганглиев. Наконец, в случае синдрома Туретта наблюдается перевозбуждение эмоций и расстройство инстинктивных основ поведения – нарушение, судя по всему, происходит в таламусе, гипоталамусе, лимбической системе и амигдале, иными словами, в высших отделах «древнего мозга», которые отвечают за базовые эмоциональные и инстинктивные факторы, определяющие личность. Таким образом, синдром Туретта на шкале расстройств находится где-то между хореей и манией; в действии этого синдрома проявляется как патология, так и клиника загадочного связующего звена между телом и сознанием. Что касается органической основы, синдром Туретта и «туреттизм» любого другого происхождения (инсульт, опухоли мозга, интоксикации или инфекции) можно сравнить с редкими, гиперкинетическими формами летаргического энцефалита, а также с перевозбужденными состояниями при приеме L-дофы. По-видимому, во всех этих случаях в мозгу возникает избыток стимулирующих трансмиттеров, в особенности дофамина. Отсюда следует, что, регулируя дофамин, можно влиять на показатели возбуждения. Например, для того чтобы снять апатию у пациентов с болезнью Паркинсона, уровень дофамина следует повысить (именно так, при помощи L-дофы, мне удалось «разбудить» постэнцефалитных пациентов, что описано в книге «Пробуждения»). Неистовые же туреттики нуждаются в понижении уровня дофамина, и для этого используются его нейтрализаторы, такие как галоперидол. Но дело не только в избытке дофамина в мозгу туреттика и недостатке его у больного Паркинсоном. Имеют место и гораздо более тонкие и обширные нарушения, что вполне естественно при расстройстве, которое может изменить личность. Бесчисленные причудливые траектории отклонений от нормы не повторяются ни от пациента к пациенту, ни в разные моменты наблюдения одного и того же больного. Галоперидол относительно эффективен при синдроме Туретта, но ни это, ни любое другое лекарство не может полностью разрешить проблему – подобно тому как L-дофа не может полностью излечить паркинсонизм. В дополнение к чисто лекарственным и медицинским подходам необходим подход человеческий. Особенно важно хорошо осознавать лечебный потенциал активности: действие, искусство и игра в сущности своей есть воплощение здоровья и свободы и как таковые противоположны грубым инстинктам и импульсам, «слепой силе подкорки». Когда застывший в неподвижности больной Паркинсоном начинает петь или танцевать, он совершенно забывает о болезни; перевозбужденный туреттик в пении, игре или исполнении роли также может на время стать совершенно нормальным. В такие моменты «Я» вновь обретает власть над «Оно». В 1973 году я стал переписываться с выдающимся российским нейрофизиологом А. Р. Лурией (переписка продолжалась четыре года, до самой его смерти). Все это время я регулярно посылал ему свои заметки, посвященные синдрому Туретта. В одном из последних посланий ко мне, говоря об изучении этого расстройства, Лурия писал: «Это, без сомнения, дело огромной важности. Любой прогресс в объяснении синдрома Туретта существенно расширяет наше понимание человеческой природы в целом… Я не знаю никакого другого синдрома, значение которого соизмеримо с этим». Когда я впервые увидел Рэя, ему было 24 года. Многочисленные жестокие тики, волнами накатывающие на него каждые несколько секунд, делали его почти инвалидом. Тики начались в четырехлетнем возрасте, и из-за них Рэй с самого детства являлся жертвой безжалостного любопытства окружающих. Но вопреки всему интеллект, остроумие, сила характера и здравый смысл позволили ему успешно закончить школу и колледж и заслужить уважение и любовь друзей и жены. Тем не менее вести нормальную жизнь Рэй не мог. С тех пор как он окончил колледж, его много раз увольняли с работы (всегда из-за тиков – и ни разу по некомпетентности). Он постоянно попадал в разного рода кризисные ситуации, вызываемые обычно его нетерпеливостью, агрессивностью и довольно жесткой, яркой и взрывчатой дерзостью. Даже брак его был под угрозой из-за непроизвольных выкриков и ругательств, вырывавшихся у него в состоянии сексуального возбуждения. В трудные минуты на помощь Рэю приходила музыка. Как и многие туреттики, он был необыкновенно музыкален и едва ли выжил бы – как духовно, так и материально, – если бы не джаз. Он был известным барабанщиком-любителем, настоящим виртуозом, славившимся среди коллег и слушателей внезапными бурными экспромтами. Тики и навязчивые удары по барабану перерастали у него в изумительные импровизации, в ходе которых неожиданные, грубые вторжения болезни превращались в музыку. Туреттизм также давал Рэю преимущество в спортивных играх, особенно в настольном теннисе, где он побеждал отчасти вследствие аномально быстрых рефлексов и реакций, но главным образом опять же благодаря импровизациям, внезапным, нервным и, как он сам их описывал, легкомысленным ударам. Удары эти были настолько неожиданны, что почти всегда заставали противника врасплох. Рэй освобождался от тиков лишь в определенных ситуациях: во-первых, в состоянии расслабленного покоя после секса и во сне, а во-вторых, когда он находил свой ритм – плавал, пел или работал, равномерно и размеренно. Ему нужна была «двигательная мелодия», некая игра, которая снимала лишнее напряжение и становилась его свободой. Внешность Рэя была обманчива. Под блестящей, взрывоопасной, шутовской оболочкой скрывался глубоко серьезный человек – и этот человек был в отчаянии. Рэй никогда не слышал ни об ACT (на тот момент этой организации практически еще не существовало), ни о галоперидоле. Прочитав в «Вашингтон пост» статью о тиках, он самостоятельно диагностировал свою болезнь. Когда я подтвердил диагноз и заговорил о приеме галоперидола, то, несмотря на некоторую настороженность, он воодушевился. Мы договорились сделать пробную инъекцию, и оказалось, что Рэй необычайно чувствителен к галоперидолу. Под действием всего одной восьмой миллиграмма он на целых два часа практически освободился от тиков. После такой удачной пробы я назначил ему этот препарат три раза в день по четверти миллиграмма. На следующей неделе Рэй явился ко мне с синяком под глазом и разбитым носом. – Все это ваш чертов галоперидол! – мрачно заявил он. Даже такая ничтожная доза вывела его из равновесия, сбила с ритма, нарушила его чувство времени и сверхъестественно быстрые рефлексы. Как и многих туреттиков, его занимали крутящиеся предметы, в частности, вращающиеся двери, через которые он молнией проносился взад и вперед. Из-за галоперидола он потерял сноровку, не рассчитал скорость и разбил нос. Кроме того, многие из тиков вовсе не исчезли, но лишь чудовищно замедлились и растянулись во времени: Рэй утверждал, что его могло «заклинить посреди тика», в результате чего он оказывался в почти кататонических позах (Ференци[67] как-то определил кататонию как антитикозное состояние, а сами тики предложил называть «катаклонией»). Даже при такой микроскопической дозе галоперидола у Рэя возникали выраженные симптомы паркинсонизма, дистонии, кататонии и психомоторной блокировки. В общем, его реакция оказалась исключительно неблагоприятной, но связано это было не с нечувствительностью, а с такой патологической чувствительностью к лекарству, что Рэя, похоже, могло лишь бросать из одной крайности в другую – от полного разгона Туретта к кататонии и паркинсонизму, причем любое промежуточное состояние между этими предельными точками исключалось. Подобный исход оказался ударом для Рэя, и раздумья о нем навели его еще на одну тягостную мысль. – Допустим, вы избавите меня от тиков, – сказал он. – Но что останется? Я же весь состою из тиков – ничего больше во мне нет. Он и вправду придумал себе шуточные прозвища «человек-тик» и «тикёр с Бродвея»; он также любил говорить о себе в третьем лице, называя себя то «тикозным остроумцем», то «остроумным тикозником» и добавляя, что настолько привык к своим тикозным остротам и остроумным тикам, что не понимает уже, дар это или проклятье. Он говорил, что не может представить себе жизнь без Туретта и не уверен, хочет ли такой жизни. Все это остро напоминало негативные реакции, с которыми я уже сталкивался, работая с особо чувствительными к L-дофе постэнцефалитными пациентами. Но в то же время на примере некоторых пациентов можно было видеть, что, когда человек живет полной жизнью, чрезмерная физиологическая чувствительность и нестабильность может быть преодолена: устойчивость и равновесие полноценного существования способны превозмочь тяжелый физиологический дисбаланс. Видя в Рэе эти возможности и чувствуя, что, несмотря на его собственные слова, он далек от нарциссической или эксгибиционистской зацикленности на своей болезни, я предложил ему приходить ко мне раз в неделю в течение трех месяцев. Во время этих визитов, объяснил я, мы попытаемся представить жизнь без Туретта и продумать, что может дать такая жизнь человеку вообще и ему лично; мы изучим, какую роль играет болезнь в его существовании с практической и человеческой точки зрения, и постараемся понять, может ли он обойтись без того неестественного успеха и внимания, который она вызывает. Три месяца мы вместе будем над этим работать, а потом еще раз попробуем галоперидол. Затем последовали три месяца глубокого и терпеливого исследования, которое, часто вопреки серьезному сопротивлению Рэя, его озлобленности и недостатку веры в себя, обнаружило здоровый потенциал, сохранившийся в ядре его личности даже после двадцати лет жизни с тяжелым синдромом Туретта. Уже само это исследование захватывало и вдохновляло нас и давало некоторую, пусть скромную, надежду на будущее, но результат превзошел все наши ожидания и оказался не просто мимолетной удачей, а стабильной и долгосрочной трансформацией всех реакций. Я снова начал давать Рэю галоперидол, теми же ничтожными дозами, но на этот раз он без явных побочных эффектов освободился от тиков – и оставался свободным от них на протяжении всех последующих девяти лет. Действие галоперидола в этом случае оказалось чудотворным – но только после того, как «чуду» помогли случиться. Первоначальный прием лекарства поставил Рэя на грань катастрофы – отчасти, без сомнения, по физиологическим причинам, но еще и потому, что любое «исцеление» или ослабление недуга на тот момент было преждевременным и с практической точки зрения невозможным. Рэй страдал Туреттом с четырех лет и не имел никакого опыта нормальной жизни. Он находился в сильнейшей зависимости от своей экзотической болезни и инстинктивно использовал ее в своих интересах. Отказаться от нее он был не готов и, я подозреваю, так никогда и не смог бы, не помоги ему в этом три месяца сосредоточенной работы – три трудных месяца упорного и глубокого анализа и осмысления. В целом, последние девять лет были для Рэя счастливыми – произошло настоящее, сверх всяких надежд, освобождение. На протяжении двух десятилетий оставаясь узником Туретта, рабом, понукаемым грубой физиологией синдрома, на сегодняшний день он пользуется свободой, которой не в силах был даже представить (в ходе нашего анализа он рассуждал об этом только теоретически). Его брак прочен и полон любви; он стал отцом; у него множество друзей, которые ценят в нем человека, а не только записного клоуна-туреттика. Он играет заметную роль в жизни района и занимает ответственную позицию на работе. И тем не менее проблемы остаются – скорее всего, они неотделимы от синдрома Туретта и галоперидола. В течение рабочей недели, принимая лекарство, Рэй остается, по его собственным словам, «солидным, трезвым дядей». Движения и мысли его неторопливы и обдуманны, без следа прежней порывистости, но и без каких-либо бурных импровизаций и блестящих идей. Даже сны его стали другими. «Сплошное исполнение желаний, – говорит он сам, – без всяких штучек и выкрутасов Туретта». Он не так колюч и находчив, из него не бьют больше ключом тикозные остроты и остроумные тики. В прошлом все его победы в настольном теннисе и в других играх, в прошлом и удовольствие от них. Рэй утратил инстинкт «побить и добить» соперника, а вместе с ним и склонность к соревнованию и игре. Исчезла внезапность «легкомысленных» ударов, всех застававших врасплох; пропали непристойности, грубая дерзость, вспыльчивость. И Рэй стал все чаще чувствовать, что ему чего-то не хватает. Сильнее же всего выбивает его из колеи (это относится и к заработку, и к самовыражению) то, что из-за галоперидола он потускнел как музыкант. Он превратился в среднего – умелого, но лишенного энергии, энтузиазма, краски и радости – барабанщика. Исчезли тики и навязчивые удары, но вместе с ними ушли и бурные творческие порывы. Осознав все это и обсудив со мной, Рэй принял важное решение: он станет послушно принимать галоперидол в рабочие дни, но в выходные будет прекращать прием и «отпускать поводья». Так он и поступает уже три года, и теперь есть два Рэя – на галоперидоле и без него. С понедельника по пятницу это благонамеренный гражданин, невозмутимый и здравомыслящий, по выходным – снова «тикозный остроумец», легкомысленный, неистовый, вдохновенный. Ситуация странная, и Рэй первым готов это признать: – С Туреттом никакого удержу не знаешь, как будто все время пьян. Но и на галоперидоле не легче: все тускнеет, становишься этаким солидным дядей. И ни там, ни тут нет свободы… Вам, нормальным людям, с нужными трансмиттерами в мозгу, всегда доступны любые чувства и манеры поведения – серьезность или легкость, в зависимости от того, что уместно в данный момент. У нас, туреттиков, этого нет: болезнь толкает нас к легковесности, галоперидол – к серьезности. Вы свободны, вы обладаете естественным балансом; мы же должны, как можем, удерживать равновесие искусственно… И Рэю это удается, он владеет собой и своей жизнью – несмотря на Туретт и галоперидол, несмотря на режим и «искусственность», несмотря на отсутствие природной физической и психической свободы, большинству из нас доставшейся от рождения. Он многому научился у своей болезни и в некотором смысле ее превзошел. Вместе с Ницше он мог бы сказать: «Я пережил и все еще переживаю множество видов здоровья… Что же касается болезни, очень хотелось бы знать: можем ли мы обойтись без нее? Только великое страдание способно окончательно освободить дух». Как ни парадоксально, страдания действительно помогли Рэю – будучи лишен естественного, животного, физиологического здоровья, он нашел новое здоровье и новую свободу. Вопреки (или благодаря) своей болезни, он достиг того, что Ницше называет «Великим Здоровьем», – радости, мужества и твердости духа. 11 Амурная болезнь Недавно в нашу клинику обратилась Наташа К., жизнерадостная женщина девяноста лет от роду. Она рассказала, что чуть больше года назад с ней произошла «перемена». – Какая перемена? – поинтересовался я. – Восхитительная! Сплошное наслаждение! – воскликнула она. – Я стала более энергичной и живой, я снова была молода. Меня даже начали интересовать мужчины. Я стала игривой, да-да, совсем как котенок. – И это вас обеспокоило? – Сначала все было в порядке. Я чувствовала себя великолепно – чего же тут было волноваться? – А потом? – Потом друзья забили тревогу. Поначалу они удивлялись: «Ты просто сияешь – настоящий фонтан жизненных сил!», но затем посчитали, что это не совсем… пристойно, что ли. «Ты всегда была такая тихоня, – говорили они, – а теперь флиртуешь, хихикаешь, рассказываешь анекдоты – ну можно ли так, в твоем-то возрасте?» – А вам самой как казалось? – Я была сбита с толку – так захвачена происходящим, что ни о чем не задумывалась. Но в конце концов пришлось. Я сказала себе: «Наташа, тебе восемьдесят девять, и это тянется уже целый год. Ты всегда была сдержанна в чувствах – а тут так разошлась! Ты пожилая женщина, жизнь клонится к закату. Чем объяснить эту неожиданную эйфорию?» И как только я подумала об эйфории, дело приняло другой оборот… «Дорогая моя, ты нездорова, – сказала я себе. – Тебе слишком хорошо, ты, должно быть, больна!» – В каком смысле? Эмоционально, психически? – Нет, не эмоционально – физически больна. Что-то в организме, в мозгу приводит меня в такое возбуждение. И тогда я подумала: боже мой, да это же амурная болезнь! – Амурная болезнь? – переспросил я в недоумении. – Никогда о такой не слышал. – Сифилис, голубчик. Почти семьдесят лет назад я зарабатывала на жизнь в борделе в Салониках, там его и подцепила. Он был тогда у многих, и мы прозвали его амурной болезнью. Спас меня будущий муж – вытащил оттуда и вылечил. Это случилось, конечно, задолго до пенициллина. Но может ли болезнь вернуться через столько лет? Между первоначальным заражением и развитием нейросифилиса возможен длительный инкубационный период, особенно если первичная инфекция подавлена, но не уничтожена полностью. У меня однажды был пациент, которого еще сам Эрлих[68] лечил сальварсаном, затем в течение пятидесяти лет все было нормально, и вдруг обнаружилась сухотка спинного мозга – одна из форм нейросифилиса. И все же я никогда не сталкивался ни с интервалом в семьдесят лет, ни с самостоятельно поставленным диагнозом церебрального сифилиса, высказанным так спокойно и четко. – Это поразительное предположение, – сказал я, подумав. – Мне бы никогда не пришло такое в голову – но, возможно, вы правы. Она и в самом деле оказалась права. Анализ спинномозговой жидкости подтвердил нейросифилис: спирохеты раздражали ее палеокортекс, древние отделы коры головного мозга. Встал вопрос о лечении – и тут возникла новая дилемма, с характерной прямотой высказанная самой миссис К.: – Я не уверена, хочу ли вообще лечиться. Конечно, я больна, но мне так хорошо. Чего уж скрывать, это очень приятная болезнь. Я уже двадцать лет не была такой живой и веселой. На моей улице праздник. Хотя праздник может зайти слишком далеко… У меня бывают такие мысли, такие поползновения, что и не рассказать, – в общем, глупые и гадкие, даже думать неловко. Сначала ты как бы слегка под мухой, жу-жу-жу да зю-зю-зю, но еще чуть-чуть, еще один шажок – и все… – Она изобразила слюнявого, дергающегося маразматика. – Я как поняла, что это амурная болезнь, так сама к вам и пришла. Если станет хуже, будет, конечно, ужасно, но и полностью вылечиться – тоже кошмар. Пока бледненькие не проснулись, я не жила, а только тупо прозябала. Не могли бы вы оставить все как есть? Совещались мы недолго, так как курс лечения был, к счастью, очевиден. Миссис К. назначили пенициллин, который, уничтожив спирохет, никак не затронул вызванные ими растормаживающие изменения в мозгу. В результате миссис К. убила двух зайцев. С одной стороны, она наслаждается умеренной свободой от сдерживающих импульсов, чудесной вольностью мысли и чувства, с другой – ей не угрожает больше потеря самоконтроля и дальнейшее разрушение коры головного мозга. Волшебно воскреснув и омолодившись, она надеется прожить до ста лет. – Как забавно, – говорит она, – подарок от Амура. ПостскриптумНедавно (в январе 1985-го) я столкнулся с похожей дилеммой в связи с еще одним пациентом. Мигель О. поступил к нам в клинику с диагнозом «маниакальное состояние», но вскоре стало понятно, что причиной перевозбуждения был нейросифилис. Простой пуэрториканец, работник с фермы, из-за дефектов речи и слуха Мигель не мог внятно выразить свое состояние словами, но ему удалось замечательно проиллюстрировать его с помощью рисунков. При первой нашей встрече он был очень разгорячен, и, когда я попросил его скопировать простую фигуру (рис. А), с жаром произвел ее трехмерную версию (рис. Б). Так, по крайней мере, я сначала подумал, но он заявил, что это открытая коробка, и тут же стал дорисовывать в ней фрукты. Кипя воображением, он проигнорировал кружок и крестик, но сохранил и конкретизировал идею «вложенности». Открытая, полная апельсинов коробка – не занимательнее, не живее, не естественнее ли это моего скучного рисунка?  Рис. А., Рис. Б.: Вдохновенное фантазирование («открытая коробка») Через несколько дней я снова с ним встретился. Его распирала энергия и энтузиазм, он летел, парил на крыльях мыслей и чувств. Я попросил его нарисовать ту же фигуру, но второй рисунок оказался совершенно не похож на первый. Порывисто, ни на минуту не задумавшись, он переделал оригинал во что-то вроде трапеции или ромба и пририсовал к нему нитку и мальчика (рис. В).  Рис. В. Возбужденное воображение («парящий змей») – Мальчик пускает воздушного змея, змей летит в воздухе! – крикнул Мигель возбужденно. Еще через несколько дней я принял его в третий раз. Его поникшая фигура и вялые движения наводили на мысль о паркинсонизме (в ожидании последних анализов спинномозговой жидкости ему в качестве успокоительного давали галоперидол). Я опять попросил его перерисовать ту же фигуру, но на этот раз у него получилась просто точная и тусклая копия. Слегка уменьшив все в размерах («микрография», вызванная галоперидолом), он ничего не добавил и не изменил (рис. Г). Не было ни живости, ни изобретательности предыдущих рисунков.  Рис. Г. После приема лекарства: ни следа прежней живости и фантазии… – Теперь уже не то, – сказал он. – Я вижу не так, как раньше. Тогда все вокруг было реальным, живым… Что ж, вылечат меня – и это умрет? Рисунки «пробуждаемых» L-дофой пациентов с болезнью Паркинсона столь же поучительны. Если попросить обычного больного Паркинсоном нарисовать дерево, он изобразит чахлое, низкорослое, убогое, зимнее деревце без единого листка. Но по мере того как его «разминает», «приводит в себя», оживляет L-дофа, оживает и рисунок. Появляется энергия, воображение – и листва. Если L-дофа перевозбуждает пациента, дерево может расцвести буйным цветом, обрасти извилистыми ветвями, покрыться пышной кроной со всевозможными завитками и лиственными арабесками, пока его первоначальная форма не растворится без остатка среди этих фантастических, барочных художеств. Такой стиль характерен для синдрома Туретта, а также для произведений, созданных под действием амфетамина, ускоряющего работу сознания, – изначальная форма, изначальная мысль теряется при этом в джунглях последующих украшений и дополнений. Сначала воображение пробуждается, а затем возбуждается и перевозбуждается, переходя все границы разумного. Какой парадокс, какая жестокость и ирония в том, что внутренняя жизнь и воображение человека могут так и не проснуться, если их не разбудит наркотик или болезнь! Именно этот парадокс лежит в основе моей книги «Пробуждения»; он же отвечает и за искушения синдрома Туретта (см. главы 10 и 14), а также, без сомнения, за особую двусмысленность, связанную с действием наркотиков типа кокаина (который подобно L-дофе и Туретту повышает уровень дофамина в мозгу). В связи с этим становится яснее поразительное замечание Фрейда о том, что вызываемое кокаином ощущение благополучия и радости «никоим образом не отличается от нормальной эйфории здорового человека… Чувствуешь себя нормально, и вскоре становится трудно поверить, что находишься под влиянием наркотика». Подобной же парадоксальной привлекательностью может обладать электростимуляция определенных участков мозга: некоторые виды эпилепсии приводят к опьянению и порождают зависимость, так что больные сами начинают регулярно вызывать припадки (крысы с вживленными в мозг электродами не могут остановиться и непрерывно раздражают свои «центры удовольствия»). Правда, существуют и разновидности эпилепсии, которые приносят истинный покой и ощущение благополучия. Хорошее самочувствие может быть подлинным, даже если оно есть результат болезни. Такое парадоксальное ощущение здоровья способно приносить долговременную пользу, как в случае миссис О'С. с ее странными навязчивыми «воспоминаниями» (глава 15). Здесь мы вступаем на незнакомую территорию, где все привычные суждения могут поменяться на противоположные, где болезнь может обернуться здоровьем, а нормальное состояние – болезнью, где нервное возбуждение может стать как рабством, так и освобождением, а истина – обойти трезвенника и открыться сатиру. Это царство Амура и Диониса. 12 Выяснение личности – Чего прикажете сегодня? – говорит он, потирая руки. – Полфунта ветчины? Рыбки копченой? Он явно принимает меня за покупателя; подходя к телефону в госпитале, он часто отвечает: «Алло, бакалея Томпсона». – Мистер Томпсон! – восклицаю я. – Вы что, не узнали меня? – Боже, тут так темно – ну я и подумал, что покупатель. А это ты, дружище Питкинс, собственной персоной! Мы с Томом, – шепчет он уже медсестре, – всегда ходим вместе на скачки. – Нет, мистер Томпсон, вы опять обознались. – Само собой, – отвечает он, не смутившись ни на секунду. – Стал бы Том разгуливать в белом халате! Ты Хайми, кошерный мясник из соседней лавки. Странно, на халате ни пятнышка. Что, не идут нынче дела? Ну ничего, к концу недели будешь как с бойни. Чувствуя, что у меня самого начинает кружиться голова в этом водовороте личностей, я указываю на свой стетоскоп. – А, стетоскоп! – кричит он в ответ. – Да какой же ты Хайми! Вот ведь вы, механики, чудной народ. Корчите из себя докторов – белые халаты, стетоскопы: слушаем, мол, машины, как людей! Мэннерс, старина, как дела на бензоколонке? Заходи-заходи, сейчас будет тебе все как обычно, с черным хлебом и колбаской… Характерным жестом бакалейщика Вильям Томпсон снова потирает руки и озирается в поисках прилавка. Не обнаружив его, он со странным выражением смотрит на меня. – Где я? – спрашивает он испуганно. – Мне казалось, я у себя в лавке, доктор. Опять замечтался… Вы, наверно, как всегда хотите меня послушать. Рубашку снимать? – Совсем не как всегда. Я не ваш доктор. – Хм, и вправду. Сразу заметно. Мой-то доктор вечно выстукивает да выслушивает. Боже милостивый, ну у вас и бородища! Вы на Фрейда похожи – я что, совсем того? Чокнулся? – Нет, мистер Томпсон, не чокнулись. Но у вас проблемы с памятью, вы с трудом узнаете людей. – Да, память шалит, – легко соглашается он, – я, бывает, путаюсь, принимаю одного за другого… Так чего прикажете – копченой рыбы, ветчины? И так каждый раз, с вариациями, с мгновенными ответами, часто смешными и блестящими, но в конечном счете трагическими. В течение пяти минут мистер Томпсон принимает меня за дюжину разных людей. Догадки сменяются гипотезами, гипотезы – уверенностью, и все это молниеносно, без единой заминки, без малейшего колебания. Он не имеет никакого представления о том, кто я, не знает даже, кто он сам и где находится. Тот факт, что он бывший бакалейщик с тяжелым синдромом Корсакова и содержится в неврологическом учреждении, ему недоступен. В его памяти ничто не удерживается дольше нескольких секунд, и в результате он постоянно дезориентирован. Пропасти амнезии разверзаются перед ним каждое мгновение, но он ловко перекидывает через них головокружительные мосты конфабуляций и всевозможных вымыслов. Для него самого, заметим, это отнюдь не вымыслы, а внезапные догадки и интерпретации реальности. Их бесконечную переменчивость и противоречия мистер Томпсон ни на миг не признает. Как из пулемета строча неиссякаемыми выдумками, он изобретает все новые и новые маловразумительные истории, беспрестанно сочиняя вокруг себя мир – вселенную «Тысячи и одной ночи», сон, фантасмагорию людей и образов, калейдоскоп непрерывных метаморфоз и трансформаций. Причем для него это не череда мимолетных фантазий и иллюзий, а нормальный, стабильный, реальный мир. С его точки зрения, все в порядке. Как-то раз он решил проветриться, отрекомендовался в приемной «преподобным Вильямом Томпсоном», вызвал такси – и был таков. Таксист нам потом рассказывал, что никогда не встречал более занятного пассажира: тот всю дорогу развлекал его бесконечными, полными небывалых приключений историями. – Такое ощущение, – удивлялся водитель, – что он везде был, все испытал, всех знал. Трудно поверить, что можно столько успеть за одну жизнь. – Не то чтобы за одну, – объяснили мы ему. – Тут речь идет о многих жизнях, о выяснении личности[69]. Джимми Г., еще один пациент с синдромом Корсакова, о котором я подробно рассказал во второй главе этой книги, довольно быстро «остыл», вышел из острой стадии болезни и необратимо впал в состояние потерянности, отрезанности от мира (он существовал как бы во сне, принимая за реальность полностью овладевшие им воспоминания). Но с мистером Томпсоном все было по-другому. Его только что выписали из госпиталя, куда за три недели до этого забросила его внезапная вспышка корсаковского синдрома. Тогда, в момент кризиса, он впал в горячку и перестал узнавать родных, однако и сейчас еще в нем бурлил неудержимый конфабуляторный бред[70] – он весь кипел в беспрестанных попытках воссоздать ускользающий из памяти, расползающийся мир и собственное «Я». Подобное неистовство может пробудить в человеке блестящую изобретательность и могучее воображение – истинный гений вымысла, поскольку пациент в буквальном смысле должен придумывать себя и весь остальной мир каждую минуту. Любой из нас имеет свою историю, свое внутреннее повествование, непрерывность и смысл которого составляют основу нашей жизни. Можно утверждать, что мы постоянно выстраиваем и проживаем такой «нарратив», что личность есть не что иное как внутреннее повествование. Желая узнать человека, мы интересуемся его жизнью вплоть до мельчайших подробностей, ибо любой индивидуум представляет собой биографию, своеобразный рассказ. Каждый из нас совпадает с единственным в своем роде сюжетом, непрерывно разворачивающимся в нас и посредством нас. Он состоит из наших впечатлений, чувств, мыслей, действий и (далеко не в последнюю очередь) наших собственных слов и рассказов. С точки зрения биологии и физиологии мы не так уж сильно отличаемся друг от друга, но во времени – в непрерывном времени судьбы – каждый из нас уникален. Чтобы оставаться собой, мы должны собой обладать: владеть историей своей жизни, помнить свою внутреннюю драму, свое повествование. Для сохранения личности человеку необходима непрерывность внутренней жизни. Идея повествования, мне кажется, дает ключ к болтовне мистера Томпсона, к его отчаянному многословию. Лишенный непрерывности личной истории и стабильных воспоминаний, он доведен до повествовательного неистовства, и отсюда все его бесконечные выдумки и словоизвержения, все его мифотворчество. Он не в состоянии поддерживать реальность и связность внутренней истории, и потому плодит псевдоистории – населенные псевдолюдьми псевдонепрерывные миры-призраки. Как он сам реагирует на свое состояние? Внешне мистер Томпсон похож на блестящего комика; окружающие говорят, что с ним не соскучишься. Его таланты могли бы послужить основой настоящего комического романа[71]. Но кроме комедии здесь есть и трагедия, ибо перед нами человек в состоянии безысходности и безумия. Мир постоянно ускользает от него, теряет фундамент, улетучивается, и он должен находить смысл, создавать смысл, все придумывая заново, непрерывно наводя мосты над зияющим хаосом бессмысленности. Знает ли об этом сам мистер Томпсон, чувствует ли, что произошло? Вдоволь насмеявшись при знакомстве с ним, люди вскоре настораживаются и даже пугаются. «Он никогда не останавливается, – говорят все, – будто гонится за чем-то и не может догнать». Он и вправду не в силах остановиться, поскольку брешь в памяти, в бытии и смысле никогда не закрывается, и он вынужден заделывать ее каждую секунду. Его «мосты» и «заплаты», при всем их блеске и изобретательности, помогают мало – это лишь пустые вымыслы, не способные ни заменить реальность, ни даже приблизиться к ней. Чувствует ли это мистер Томпсон? Каково его ощущение реальности? Страдает ли он? Подозревает ли, что заблудился в иллюзорном мире и губит себя попытками найти воображаемый выход? Ему явно не по себе; натянутое, неестественное выражение лица выдает постоянное внутреннее напряжение, а временами, хоть и нечасто, – неприкрытое, жалобное смятение. Спасением – и одновременно проклятием мистера Томпсона является абсолютная «мелководность» его жизни, та защитная реакция, в результате которой все его существование сведено к поверхности, пусть сверкающей и переливающейся, но все же поверхности, к мареву иллюзий, к бреду без какой бы то ни было глубины. И вместе с тем у него нет ощущения утраты, исчезновения этой неизмеримой, многомерной, таинственной глубины, определяющей личность и реальность. Каждого, кто хоть ненадолго оказывается с ним рядом, поражает, что за его легкостью, за его лихорадочной беглостью совершенно отсутствует чувство и суждение, способность отличать действительное от иллюзорного, истинное от неистинного (в его случае бессмысленно говорить о намеренной лжи), важное от тривиального и ничтожного. Все, что изливается в непрерывном потоке, в потопе его конфабуляций, проникнуто каким-то особым безразличием, словно не существенно ни что говорит он сам, ни что говорят и делают окружающие, словно вообще ничто больше не имеет значения. Один пример хорошо иллюстрирует его состояние. Как-то днем, посреди нескончаемой болтовни о только что выдуманных людях, мистер Томпсон, не меняя своего возбужденного, но ровного и безразличного тона, заметил: – Вон там, за окном, идет мой младший брат Боб. И как же я был ошеломлен, когда минутой позже в дверь заглянул человек и представился: – Я Боб, его младший брат; кажется, он увидел меня через окно. Ничто в тоне или манере Вильяма, в его привычно бурном монологе не намекало на возможность… реальности. Он говорил о своем настоящем брате в точности тем же тоном, каким описывал вымышленных людей, – и тут вдруг из сонма фантазий выступила реальная фигура! Но даже это ни к чему не привело: мистер Томпсон не проявил никаких чувств и трещал не переставая. Он не увидел в брате реального человека и продолжал относиться к нему как к плоду воображения, постоянно теряя его из виду в водовороте бреда[72]. Такое обращение крайне угнетало бедного Боба. – Я Боб, а не Роб и не Доб, – безуспешно настаивал он. Некоторое время спустя в разгаре бессмысленной болтовни Вильям внезапно вспомнил о своем старшем брате, Джордже, и заговорил о нем, как всегда употребляя настоящее время. – Но ведь он умер девятнадцать лет назад! – в ужасе воскликнул Боб. – Да-а, Джордж у нас большой шутник! – язвительно заметил Вильям – и продолжал нести вздор о Джордже в своей обычной суетливой и безжизненной манере, равнодушный к правде, к реальности, к приличиям, ко всему на свете – даже к нескрываемому страданию живого брата у себя перед глазами. Эта сцена больше всего остального убедила меня, что Вильям полностью утратил внутреннее чувство осмысленности и реальности жизни. Как когда-то по поводу Джимми Г., я обратился к нашим сестрам с вопросом: сохранилась ли, по их мнению, у мистера Томпсона душа – или же болезнь опустошила его, вылущила, превратила в бездушную оболочку? На этот раз, однако, их реакция была иной. Сестры забеспокоились, словно подозревали что-то в таком роде. Если в прошлый раз они посоветовали мне, прежде чем делать выводы, понаблюдать за Джимми в церкви, то в случае с Вильямом это было бесполезно, поскольку даже в храме его бредовые импровизации не прекращались. Джимми Г. вызывает глубокое сострадание, печальное ощущение потери – рядом с искрометным мистером Томпсоном подобного не чувствуешь. У Джимми сменяются настроения, он погружается в себя, он тоскует – в нем есть грусть и душевная глубина… У мистера Томпсона все по-другому. В теологическом смысле, сказали сестры, он, без сомнения, наделен бессмертной душой, Всевышний видит и любит его, однако в обычном, человеческом смысле что-то страшное произошло с его личностью и характером. Именно из-за того, что Джимми потерян, он может хоть на время обрести себя, найти убежище в искренней эмоциональной привязанности. Пользуясь словами Кьеркегора, можно сказать, что Джимми пребывает в «тихом отчаянии», и поэтому у него есть шанс спастись, вернуться в мир реальности и смысла – пусть утраченный, но не забытый и желанный. Блестящий же и поверхностный Вильям подменяет мир бесконечной шуткой, и даже если он в отчаянии, то сам этого отчаяния не осознает. Уносимый словесным потоком, он безразличен к связности и истине, и для него нет и не может быть спасения – его выдумки, его призраки, его неистовый поиск себя ставят непреодолимую преграду на пути к какой бы то ни было осмысленности. Как парадоксально, что волшебный дар мистера Томпсона – способность непрерывно фантазировать, заполняя вымыслами пропасти амнезии, – одновременно его несчастье. О, если бы, пусть на миг, он смог уняться, прекратить нескончаемую болтовню, отказаться от пустых, обманчивых иллюзий – возможно, реальность сумела бы тогда просочиться внутрь, и нечто подлинное и глубокое ожило бы в его душе! Память мистера Томпсона полностью разрушена, но истинная сущность постигшей его катастрофы в другом. Вместе с памятью оказалась утрачена основополагающая способность к переживанию, и именно в этом смысле он лишился души. Лурия называет такое отмирание чувств «эмоциональным уплощением» и в некоторых случаях считает это необратимой патологией, главной причиной крушения личности и внутреннего мира человека. Мне кажется, подобное состояние внушало ему ужас и одновременно бросало вызов как врачу. Он возвращался к нему снова и снова, иногда в связи с синдромом Корсакова и памятью, как в «Нейрофизиологии памяти», но чаще в контексте синдрома лобной доли, особенно в книге «Мозг человека и психические процессы». Описанные там истории болезни сравнимы по своему эмоциональному воздействию с «Историей одного ранения». В некотором смысле они даже страшнее. Несмотря на то, что пациенты Лурии не осознают случившегося и не тоскуют об утраченной реальности, они все равно воспринимаются как безнадежно оставленные, забытые Богом. Засецкий из «Потерянного и возвращенного мира» представлен как боец, понимающий свое состояние и с упорством обреченного сражающийся за возвращение утраченных способностей. Положение мистера Томпсона гораздо хуже. Подобно пациентам Лурии с поражением лобных долей[73], он обречен настолько, что даже не знает об этом: болезнь-агрессор захватила не отдельные органы или способности, а «главную ставку», индивидуальность, душу. В этом смысле мистер Томпсон, при всей его живости, «погиб» в гораздо большей степени, чем Джимми: в первом сквозь кипение и блеск никогда не проглядывает личность, тогда как во втором отчетливо угадывается реальный человек, действующий субъект, пусть и лишенный прямой связи с реальностью. Для Джимми восстановление этой связи, по крайней мере, возможно, и лечебную задачу в его случае можно подытожить императивом «установить человеческий контакт». Все же попытки вступить в настоящее общение с мистером Томпсоном тщетны – они только усиливают его конфабуляции. Правда, если предоставить его самому себе, он уходит иногда в тихий садик рядом с нашим Приютом и там, в молчании, ненадолго обретает покой. Присутствие других людей тревожит и возбуждает его, вовлекая в бесконечную светскую болтовню; призрак человеческой близости снова и снова погружает его в состояние лихорадочного поиска и воссоздания себя. Растения же, тихий сад, ничего не требуя и ни на что не претендуя, позволяют ему расслабиться и приостановить бред. Всеобъемлющая цельность и самодостаточность природы выводит его за рамки человеческих порядков, и только так, в глубоком и безмолвном причащении к естеству, может он как-то успокоиться и восстановить ощущение собственной реальности и бытия в мире. 13 Батюшка-сестрица У миссис Б., в прошлом химика, начал внезапно меняться характер. Она стала беззаботной, странно фривольной, острила, каламбурила, ничего не воспринимала всерьез. («Возникает ощущение, что вы ей безразличны, – рассказывала одна из ее подруг. – Похоже, ее теперь вообще ничего не трогает».) Поначалу такое резкое изменение личности приняли за гипоманию[74], но потом выяснилось, что у нее опухоль головного мозга. Краниотомия, вопреки надеждам, выявила не менингиому, а рак, поразивший базальные отделы лобных долей, примыкающие к глазницам. Всякий раз, когда я видел ее, Б. казалась очень оживленной, постоянно шутила, отпускала шпильки (с ней обхохочешься, говорили сестры в Приюте). – Ну что, батюшка, – обратилась она однажды ко мне. – Хорошо, сестрица, – сказала в другой раз. – Слушаюсь, доктор, – в третий. Обращения эти, судя по всему, казались ей взаимозаменяемыми. – Да кто же я наконец? – спросил я как-то, слегка уязвленный таким отношением. – Я вижу лицо и бороду, – сказала она, – и думаю об архимандрите. Вижу белый халат – и думаю о монашке. Замечаю стетоскоп – и думаю о враче. – А на меня целиком вы не смотрите? – На вас целиком я не смотрю. – Но вы понимаете разницу между священником, монахиней и доктором? – Я знаю разницу, но она для меня ничего не значит. Ну батюшка, ну сестрица или доктор – из-за чего сыр-бор? После этого случая она частенько поддразнивала меня: «Как дела, батюшка-сестрица?», «Будьте здоровы, сестрица-доктор!» – и так далее, во всех комбинациях. В одном из тестов мы хотели проверить ее способность различать правое и левое, но это оказалось весьма непросто, поскольку она произвольно называла то одно, то другое (при этом в ее физических реакциях не было никакой путаницы с ориентацией, как это случается при нарушениях восприятия или внимания, когда пациента «уводит» в сторону). Указав ей на это, я услышал в ответ: – Левое-правое… Правое-левое… Стоит ли копья ломать? Какая разница? – А есть разница? – Конечно, – сказала она с точностью химика. – Правое и левое можно назвать энантиоморфами, но мне-то что? Для меня они не различаются. Руки… врачи… сестры… – добавила она, видя мое изумление. – Неужели непонятно? Они не имеют для меня никакого смысла. Ничто не имеет смысла… по крайней мере, для меня. – А это отсутствие смысла… – замялся я, не решаясь продолжить, – оно вас не беспокоит? Сама бессмысленность что-нибудь для вас значит? – Абсолютно ничего, – ясно улыбнувшись, ответила миссис Б. таким тоном, словно удачно пошутила, победила в споре или выиграла в покер. Что это было – отказ принимать действительность? Бравада? Маска, скрывающая невыносимое страдание? Выражение ее лица не оставляло сомнений: ее мир был полностью лишен чувства и смысла. Ничто больше не воспринималось как важное или неважное. Все для нее теперь было едино и равно – мир сводился к набору забавных пустяков. Мне, как и всем окружающим, такое состояние казалось трагедией, однако саму ее это совершенно не трогало: в полном сознании происходящего она оставалась равнодушной и беспечной, пребывая во власти какого-то последнего леденящего веселья. Находясь в здравом уме и твердой памяти, миссис Б. перестала существовать как личность, «лишилась души». Это напомнило мне Вильяма Томпсона (а также профессора П. – см. главу 1). Таков результат описанного Лурией эмоционального уплощения, с которым мы познакомились в предыдущей главе и еще раз встретимся в следующей. ПостскриптумПрисущее миссис Б. веселое «равнодушие» встречается довольно часто. Немецкие неврологи называют его Witzelsucht (шутливая болезнь), и еще сто лет назад Хьюлингс Джексон увидел в этом состоянии фундаментальную форму распада личности. Обычно по мере усиления такого распада утрачивается ясность сознания, в чем, мне кажется, заключается своеобразное милосердие болезни. Из года в год я сталкиваюсь с множеством случаев сходной феноменологии, но самой разнообразной этиологии. Иногда даже не сразу понятно, дурачится пациент, паясничает – или это симптомы шизофрении. В 1981 году я недолго наблюдал пациентку с церебральным рассеянным склерозом. Вот что я читаю о ней в своих записях того времени:

Мои наблюдения заканчиваются вопросом:

Из всех форм шизоидных расстройств «дурашливая», «гебефреническая» форма больше всего похожа на органические синдромы – амнестический и лобный. Это самые злокачественные и почти невообразимые расстройства – никто не возвращается из их зловещих глубин, и мы о них почти ничего не знаем. Какими бы «забавными» и оригинальными ни казались такие болезни со стороны, действие их разрушительно. Мир представляется больному анархией и хаосом мелких фрагментов, сознание теряет всякий ценностный стержень, всякое ядро, хотя абстрактные интеллектуальные способности могут быть совершенно не затронуты. В результате остается только безмерное «легкомыслие», бесконечная поверхностность – ничто не имеет под собой почвы, все течет и распадается на части. Как однажды заметил Лурия, в таких состояниях мышление сводится к «простому броуновскому движению». Я разделяю его ужас (хотя это не препятствует, а, скорее, способствует тщательности моих описаний). Сказанное выше наводит меня на мысли о борхесовском Фунесе и его замечании: «Моя память, приятель, – все равно что сточная канава»[75], а также о «Дунсиаде» Александра Поупа[76], где автор воображает мир, сведенный к беспредельной тупости – ее величеству Тупости, знаменующей собой конец света: Великим Хаосом наброшена завеса, 14 Одержимая В «Тикозном остроумце» (глава 10) я описал сравнительно умеренную форму синдрома Туретта, упомянув однако, что встречаются и более тяжелые формы, внушающие ужас гротеском и неистовством. Я также высказал соображение о том, что некоторые пациенты способны справиться с болезнью, найти ей место в пределах личности, в то время как другие оказываются действительно «одержимы», не справляясь с собой в условиях невероятного давления и хаоса болезненных импульсов. Как и многие врачи старой школы, сам Туретт различал не только умеренную, но и «злокачественную» форму синдрома, приводящую к полному разложению личности и особому «психозу», для которого характерны гиперактивность, эксцентричность и фантастические выходки, а также зачастую склонность к пародированию и подражанию. Эта разновидность болезни – «сверх-Туретт» – встречается примерно в пятьдесят раз реже ее обычных форм и протекает намного тяжелее. Психоз Туретта – своего рода перевозбуждение «Я» – отличается и от остальных психотических состояний особой симптоматикой и физиологией. Тем не менее в нем можно усмотреть сходство с двумя другими расстройствами: во-первых, он похож на сверхактивный моторный психоз, иногда вызываемый L-дофой, а во-вторых, на корсаковский психоз со свойственной ему неудержимой конфабуляцией (см. главу 12). Как и они, психоз Туретта может почти целиком поглотить личность. Я уже говорил, что на следующий день после встречи с Рэем, моим первым туреттиком, у меня открылись глаза. На улицах Нью-Йорка я заметил как минимум трех человек с теми же, что и у него, характерными симптомами, но выраженными еще более ярко. Это был день неврологического ясновидения. Одного за другим встречал я больных с синдромом Туретта предельной тяжести, страдавших тиками и спазмами не только моторики, но и восприятия, воображения, эмоций – личности в целом. Уже беседуя с Рэем в кабинете, можно было догадаться, что происходит на улицах, но простого рассказа здесь недостаточно – это нужно видеть своими глазами. Клиника и больничная палата – не всегда самое подходящее место для наблюдения за болезнью, особенно за расстройством, которое, несмотря на органическую основу, проявляется главным образом в подражаниях, отражениях, импульсах, реакциях и аберрациях почти неправдоподобной силы. Назначение больницы и лаборатории – сдерживать и структурировать поведение, подчас вообще вынося его за скобки. Медицинские и исследовательские учреждения хороши для кабинетной, систематической неврологии, ограниченной рамками предписанных тестов и задач, но совершенно непригодны для наблюдателя-натуралиста. Полевая неврология изучает пациента в естественных условиях, не стесненного обстановкой научного исследования и полностью отдающегося порыву и игре каждого импульса. Сам наблюдатель должен при этом оставаться незамеченным, и для этого нет ничего лучше нью-йоркской улицы – безликой, оживленной улицы в огромном городе, где страдающие экстравагантными, неуправляемыми расстройствами люди в полной мере могут испытать и явить миру чудовищную свободу и абсолютное рабство своей болезни. «Уличная неврология» имеет достойных предшественников. Джеймс Паркинсон, столь же неутомимый ходок по улицам Лондона, как и Чарльз Диккенс сорок лет спустя, исследовал получившую его имя болезнь не у себя в кабинете, а на запруженных лондонских улицах. Паркинсонизм просто невозможно полностью разглядеть в клинике – он обнаруживает свой особый характер лишь в условиях открытого, сложного пространства человеческих взаимодействий (это блестяще показано в фильме Джонатана Миллера «Иван»). Чтобы понять болезнь Паркинсона, ее необходимо наблюдать в реальном мире, на людях; то же самое, причем в гораздо большей степени, справедливо для синдрома Туретта. Замечательная книга Мейге и Фейнделя «Тики и их лечение», написанная в 1901 году, начинается с главы «Исповедь тикёра» («Les confidences d'un ticqueur»), где от первого лица ведется рассказ о тикозном больном, передразнивающем прохожих на улицах Парижа. В романе Рильке «Записки Мальте Лауридса Бригге» есть краткий эпизод, посвященный еще одному парижскому тикёру с характерными особенностями поведения. Авторы этих книг показывают, как важно наблюдать болезнь в естественных условиях. Я и сам понял это на личном опыте: не только кабинетное знакомство с Рэем, но и все увиденное затем на улицах стало для меня откровением. Мне вспоминается сейчас один эпизод – настолько поразительный, что он так же отчетливо стоит у меня перед глазами, как если бы это случилось вчера. Идя по улице, я вдруг заметил седую женщину лет шестидесяти, ставшую, судя по всему, центром какого-то странного происшествия, какого-то беспорядка, – но что именно происходит, было неясно. «Не припадок ли это? – подумал я. – Что вызывает эти судороги?» Распространяясь подобно эпидемии, конвульсии охватывали всех, кто приближался к больной, содрогавшейся в бесчисленных неистовых тиках. Подойдя поближе, я понял, в чем было дело. Женщина подражала прохожим – хотя слово «подражание» слишком убого, чтобы описать происходившее. Она, скорее, мгновенно превращалась в живые карикатуры на всех случавшихся рядом с ней людей. В какую-то долю секунды ей удавалось ухватить и скопировать всех и каждого. Я видел множество пародистов и мимов, мне попадались клоуны и комики всех мастей, но никто и ничто не может сравниться с той зловещей магией, свидетелем которой я оказался, – с мгновенным, автоматическим, судорожным копированием каждого лица и фигуры. Причем это была не просто имитация, удивительная сама по себе. Перенимая и вбирая в себя лица и жесты окружавших ее людей, старуха срывала с них личины. Каждое ее подражание было в то же время пародией, издевательством, гротеском характерных жестов и выражений, причем гротеск этот, при яростном ускорении и искажении всех движений, был столь же осмысленным, сколь и непроизвольным. Так, чья-то спокойная улыбка отражалась на ее лице мгновенной неистовой гримасой; ускоренный до предела неторопливый жест превращался в конвульсивное движение. При этом некоторые из гримас были имитацией второго и третьего порядка. Оскорбленные, сбитые с толку люди не могли сдержать естественных реакций, которые в свою очередь тоже передразнивались и в искаженном виде возвращались к ним же, еще больше разжигая гнев и негодование. Этот непроизвольный гротескный резонанс, втягивавший окружающих в воронку абсурдной связи, и был причиной переполоха. Пройдя всего один короткий квартал, исступленная старуха, словно в безумном калейдоскопе, породила карикатуры сорока или пятидесяти прохожих, каждая продолжительностью в секунду-две, а то и меньше, так что все это вместе заняло не более двух минут. Существо, ставшее всеми вокруг, на моих глазах утрачивало собственную личность и превращалось в ничто. Тысячи лиц, тысячи масок и воплощений – как переживала она этот вихрь чужих сознаний и индивидуальностей? Ответ стал ясен очень скоро: эмоциональное давление в ней и в окружающих нарастало так стремительно, что становилось взрывоопасным. Внезапно, в отчаянии отшатнувшись от толпы, она свернула в ближайший переулок, и там, словно в сильнейшем приступе тошноты, с фантастической быстротой исторгла из себя все жесты, позы и выражения лиц только что встреченных ею людей. В одном колоссальном пароксизме пантомимической рвоты она извергла из себя всех, кем была одержима. И если поглощение заняло две минуты, то изрыгнуть их ей удалось за один прием, за один выдох – пятьдесят человек за десять секунд, по пятой доле секунды на каждого. После этого эпизода я провел с туреттиками сотни часов, разговаривая, наблюдая, записывая на пленку – изучая их и обучаясь сам. Но ничто, я думаю, не дало мне такого непосредственного и пронзительного знания, как эти две фантастические минуты на нью-йоркской улице. В тот момент я понял, что причуды физиологии ставят «сверхтуреттика» в исключительную психологическую и жизненную ситуацию, сходную с положением тяжелых «сверхкорсаковцев», но только с другой предысторией и другим исходом. Оба психоза могут привести к затемнению сознания, лихорадочному бреду и разложению личности, но если блаженный корсаковец ничего этого не осознает, то туреттик воспринимает свое положение с мучительной остротой и ясностью, хотя часто не может или не хочет ничего по этому поводу предпринять. В то время как корсаковец движим амнезией и небытием, туреттиком владеет экстравагантный импульс. Больной сам является и источником, и жертвой этого импульса; он может от него отречься, но не в силах избавиться. Таким образом, в отличие от корсаковца, туреттик втянут в двусмысленные отношения со своей болезнью: побеждая, покоряясь, играя, он вступает с ней в причудливые перипетии борьбы и сговора. Эго туреттика лишено защитных барьеров торможения и стыда, нормальных, физиологически определенных границ, и подвергается чему-то вроде интенсивной бомбардировки. Непрерывно, снаружи и изнутри, его подстегивают и соблазняют самые разнообразные импульсы. Импульсы эти, по природе своей физиологические и спазматические, проникнуты также личностным (или, скорее, псевдоличностным) содержанием – и являются туреттику в виде искушений. Выдержит ли личность такую атаку? Выживет ли «Я»? Сможет ли оно развиваться, оказавшись во власти столь разрушительных сил, – или же, как горько выразился один из моих пациентов, сломав человека, импульсы окончательно «туреттизируют душу»? Сумеет ли личность туреттика, находясь под физиологическим, экзистенциальным, почти теологическим давлением, остаться цельной и независимой – или же она окажется во власти сиюминутных импульсов, порабощенная ими, отнятая у самой себя? Приведем еще раз слова Юма:

Отсюда видно, что, согласно Юму, индивидуальное «Я» есть фикция – личность, утверждает он, существует лишь как последовательность ощущений и восприятий. Это очевидным образом неверно в случае нормального человека, который владеет своими ощущениями. Они не просто составляют безличный поток, но принадлежат субъекту и объединены его устойчивым «Я». Но в случае сверхтуреттика описание Юма, судя по всему, верно отражает происходящее: жизнь такого больного до определенной степени действительно является сменой случайных движений и ощущений, фантасмагорией содроганий без центра и смысла. С этой точки зрения туреттик есть юмо, а не хомо сапиенс. Такая судьба – в философском и почти религиозном смысле этого слова – уготована всякому, у кого импульс решительно преобладает над «Я». Она сходна с фрейдистской «судьбой», также обрекающей человека на подчинение импульсам, но если в последней есть хоть какой-то, пусть трагический, смысл, то юмовская судьба совершенно бессмысленна и абсурдна. Сверхтуреттики, как никто другой, вынуждены бороться, просто чтобы выжить – сформировать личность и сохранить ее целостность в условиях непрекращающейся атаки импульсов. С раннего детства они сталкиваются с почти непреодолимыми препятствиями на пути к формированию индивидуальности и личностному росту, и чудом можно назвать то, что в большинстве случаев им удается стать полноценными людьми. Воля к бытию, к выживанию в качестве уникального суверенного индивидуума – самый могучий наш инстинкт. Он сильнее любых импульсов, сильнее болезни. Здоровье, воинствующее здоровье, обычно выходит победителем. |

|

||

|

Главная | Контакты | Нашёл ошибку | Прислать материал | Добавить в избранное |

||||

|

|

||||